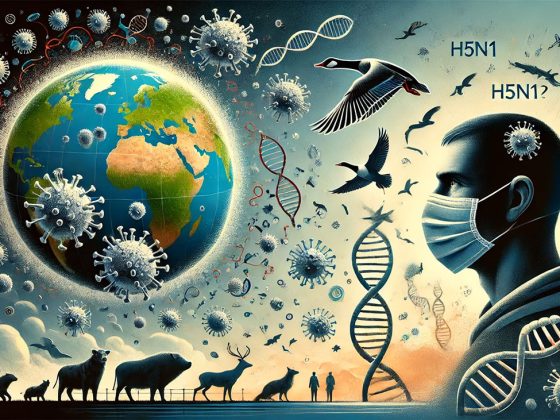

¿Qué son los cefalópodos?

Los cefalópodos (clase Cephalopoda) abarcan una amplia diversidad de animales que se distribuyen por todo el mundo y a lo largo y ancho de los sistemas marinos. Su nombre deriva del griego kephalé ‘ (κεφαλή), que significa ‘cabeza’, y podós (ποδός), ‘pie’, ya que la cabeza parece pegada a los pies. Como moluscos, son los únicos invertebrados que nadan activamente. Los cefalópodos son depredadores de peces, crustáceos, y otros invertebrados y, a la vez, fuente de alimento de otros organismos marinos, como peces, aves y mamíferos. Además, son objeto de muchas pesquerías, principalmente de pequeña escala.

Entre los grupos vivientes de cefalópodos encontramos los nautilus, sepias, sepiólidos, espirúlidos, calamares, pulpos y vampiromórfidos (Figura 1), con una enorme variedad de formas de vida. Algunos son bentónicos, es decir, viven asociados con el sustrato marino, y otros tienen hábitos pelágicos, ya que ocupan la columna de agua. Según la especie, los cefalópodos bentónicos, como algunos pulpos, pueden ocupar fondos rocosos, arenosos, fangosos o arrecifes de coral. Los cefalópodos pelágicos muestran distintas estrategias para mantener su flotabilidad. Los nautilus tienen una concha externa en cuyo interior hay cámaras que les permiten regular su flotabilidad al llenarlas o vaciarlas de gas y líquido. En sepias y espirúlidos la concha se hace interna cumpliendo la misma función, mientras que en calamares y pulpos la concha es tan reducida que no participa en la flotabilidad.

Los cefalópodos se distribuyen desde la zona costera hasta las llanuras abisales, aunque cada grupo habita preferentemente en solo una de estas zonas. Por ejemplo, los nautilus, espirúlidos y vampiromórfidos viven principalmente en aguas profundas hasta los 1000 m de profundidad, mientras que las sepias, sepiólidos o calamares costeros (orden Myopsida) viven cerca de la costa. Gracias a la ausencia de luz, la vida en el mar profundo disminuye la posibilidad de que sus depredadores los detecten. Otras estrategias que usan los cefalópodos para escapar de sus depredadores son el cambio de color y textura para camuflarse con el medio o la expulsión de tinta.

Reproducción y cuidado parental

Por lo general presentan un único ciclo reproductor en su corta vida, que dura hasta dos años. Normalmente, la fecundación es interna y los huevos fecundados son depositados en el medio. Muchos cefalópodos mueren tras reproducirse, aun cuando algunos cuidan de los huevos para asegurar que sus crías puedan nacer. Algunos cefalópodos cuidan de sus huevos hasta su eclosión para aumentar las posibilidades de supervivencia de su descendencia. Los cefalópodos no son los únicos animales marinos que presentan cuidado parental. Los mamíferos marinos y algunos peces también cuidan de su descendencia, pero no mueren tras su reproducción, por lo que cabe preguntarse ¿por qué otros animales marinos que tienen cuidado parental no mueren después del evento reproductivo y algunos cefalópodos sí? Estos últimos con frecuencia invierten una desproporcionada cantidad de energía y biomasa en sus órganos reproductores, que al madurar representan una gran fracción del peso del animal. Además, durante el cuidado de los huevos, que puede durar entre semanas y meses, no suelen alimentarse, y en la mayoría de las hembras, esta falta de nutrición conduce a su muerte. De cualquier modo, como se ha descrito, los cefalópodos son diversos y, por tanto, existen múltiples estrategias reproductivas y de cuidado parental que conllevan distintas inversiones de energía.

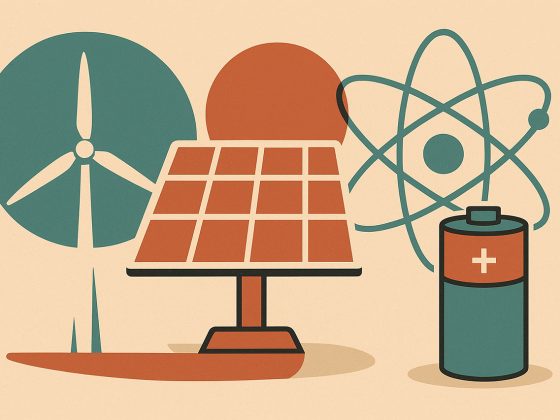

Las sepias y los pulpos bentónicos ponen huevos en racimos pegados al fondo marino y las hembras de pulpo cuidan los huevos durante varias semanas o meses, encargándose de limpiarlos, oxigenarlos y fijarlos bien al sustrato (Figuras 2A, D), sin separarse de ellos ni para alimentarse. Los pulpos pelágicos no tienen dónde adherir sus huevos. Las hembras de Argonauta desarrollan una concha externa nidamental que, además de servirles para la flotación, proporciona sustrato y protección a los huevos, donde los cargan hasta la eclosión de las crías (Figura 2E). El pulpo pelágico Ocythoe tuberculata (Figura 2C), es ovovivíparo, por lo que los huevos se mantienen al interior del cuerpo de la madre hasta su eclosión.

Los sepiólidos se reproducen varias veces a lo largo de su vida, lo que podría relacionarse con que los progenitores muestran un cuidado parental menor en comparación con otros cefalópodos: las hembras depositan los huevos en paquetes, los cubren de arena y los abandonan a su suerte (Figura 2B). De forma similar, los calamares costeros forman grandes agrupaciones reproductivas, donde las hembras son fecundadas y depositan sus huevos adheridos al fondo (Figura 2F). A pesar de no cuidar de su descendencia, mueren tras el desove, debido a la enorme energía que invierten en el apareamiento y la puesta de huevos. Los calamares pelágicos de las familias Ommastrephidae y Thysanoteuthidae ponen sus huevos en grandes masas gelatinosas frágiles (Figura 2G) que flotan en el agua hasta la eclosión. Los calamares de aguas profundas sí se dedican al cuidado de sus huevos. Las hembras de las especies Gonatus onyx y Bathyteuthis berryi mantienen los huevos en sus brazos durante meses, hasta que eclosionan las crías (Figura 2H). En el caso del calamar vampiro Vampyroteuthis infernalis, la hembra libera unos pocos huevos utilizando muy poca energía para desovar, lo que le permite reproducirse más de una vez en su ciclo de vida.

Las crías de los cefalópodos

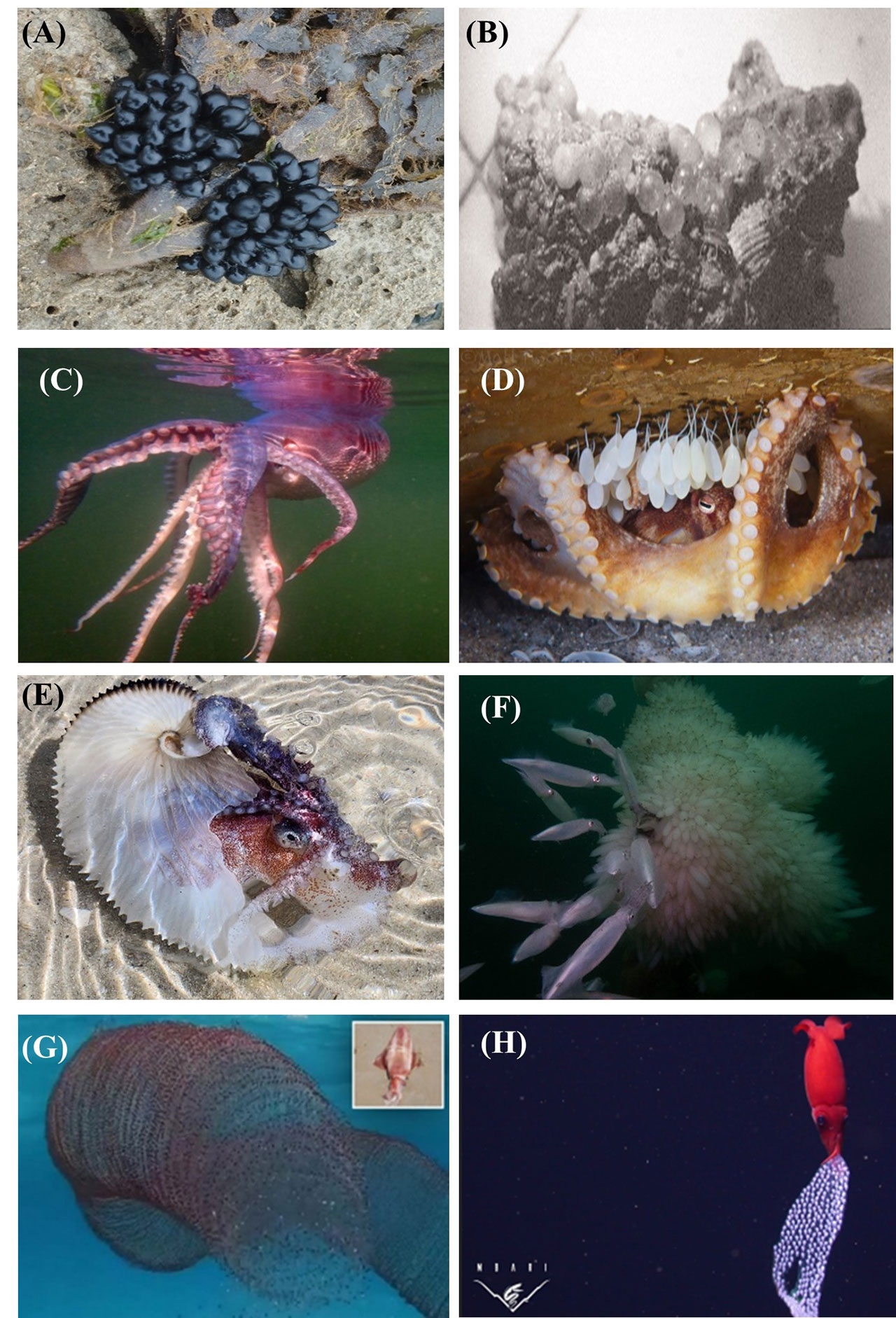

Las crías de la mayoría de los cefalópodos generalmente se denominan “paralarva”, término que se define como todo aquel cefalópodo que después de la eclosión es pelágico y vive en la superficie durante el día, cuya forma de vida difiere de los adultos de su misma especie y no presenta metamorfosis (Young y Harman 1988).

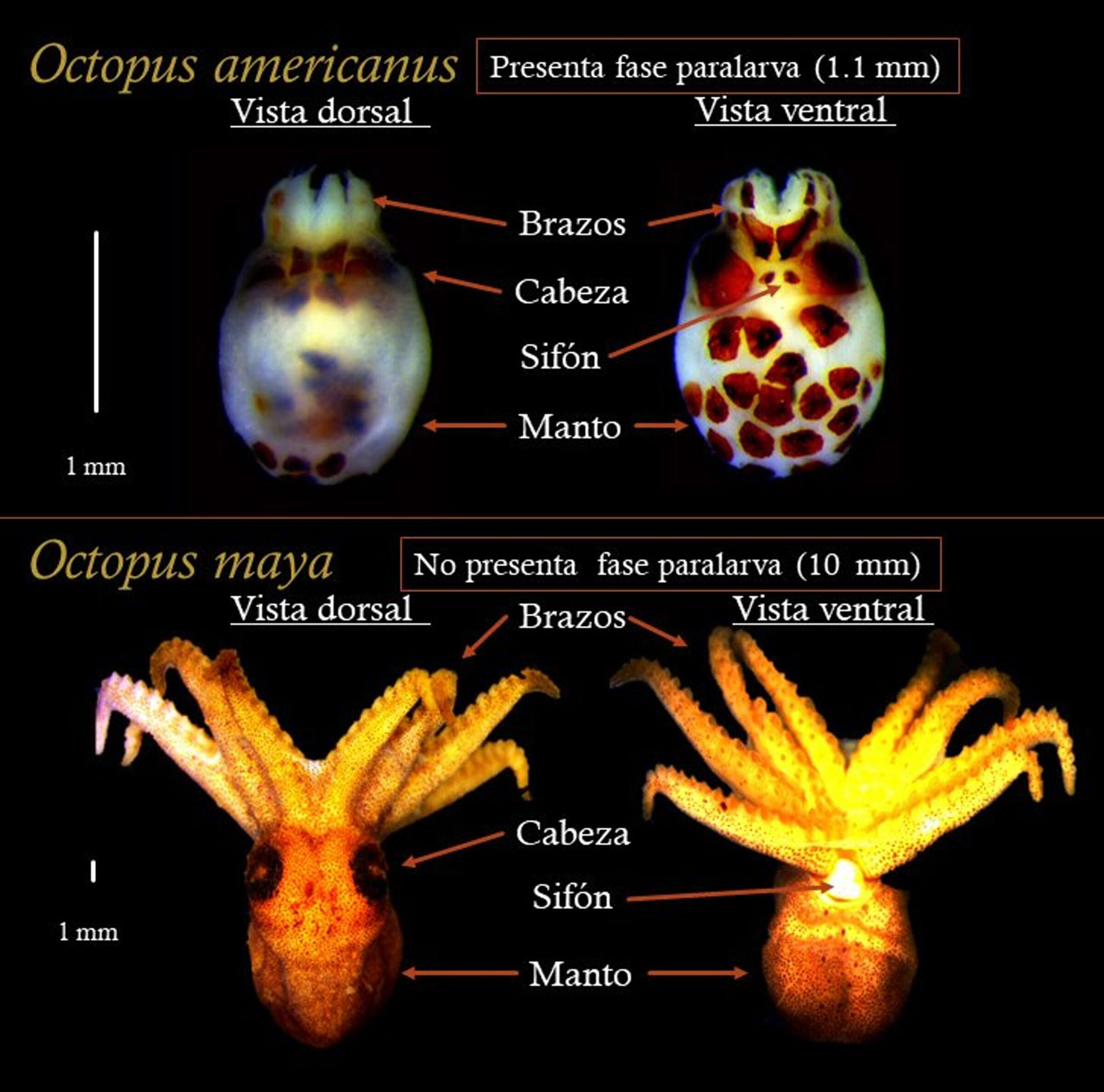

Las paralarvas son de pequeño tamaño, entre 0.5 y 2 mm de longitud del manto (LM) los primeros días tras la eclosión; la LM se mide desde la punta del manto hasta el punto medio entre los ojos (Figura 3). Se considera que la etapa de paralarva termina cuando se producen ciertos cambios morfológicos y de tamaño corporal que afectan la capacidad de obtención de alimento, como por ejemplo el desarrollo de los brazos (Shea y Vecchione, 2010). Cuando finaliza la etapa paralarva inicia la etapa juvenil, en que los individuos ya ocupan el mismo hábitat que los adultos (Vidal y Shea, 2023). Las paralarvas ocurren en todos los calamares y algunos pulpos.

Algunos cefalópodos no presentan fase paralarva, pues las crías nacen más desarrolladas: miden más de 10 mm de longitud de manto y tienen brazos muy desarrollados (Figura 3). Entre éstos se encuentran algunas especies de pulpos bentónicos, todas las sepias y la mayoría de los sepiólidos.

La presencia o ausencia de la fase paralarva tiene aplicaciones importantes en la distribución y abundancia de las poblaciones adultas. Los cefalópodos con fase paralarva presentan áreas de distribución geográfica más grandes. Las paralarvas, al ser de pequeño tamaño y encontrarse en la columna de agua, forman parte del plancton, tienen poca capacidad de nado y son transportadas por las corrientes. El transporte de las paralarvas por las corrientes puede abarcar grandes distancias desde su lugar de nacimiento. Por ejemplo, las que nacen en la península de Yucatán pueden ser transportadas por todo el golfo de México, llegando hasta la costa este de Florida, en el océano Atlántico, en algunas temporadas (Santana-Cisneros et al., 2021). En cambio, la ausencia de fase paralarva conlleva que las crías se asienten directamente en el fondo tras la eclosión, permaneciendo cerca de donde se encuentra el adulto.

La importancia de conocer la biología de los cefalópodos

El conocimiento de la biología de los cefalópodos en sus distintas etapas del ciclo de vida es crucial para comprender la distribución y dinámica de sus poblaciones. Ejemplo de ello son los pulpos de importancia comercial que se encuentran en el golfo de México y Caribe mexicano, que son Octopus. maya, O. americanus y O. insularis. Estas especies tienen ciclos de vida y hábitats adultos diferentes, lo que afecta la distribución y abundancia de las poblaciones adultas, y, en consecuencia, la producción pesquera. Octopus maya no presenta fase de paralarva: los pulpos, tras nacer están lo suficientemente desarrollados como para comenzar su vida bentónica. Por ello es una especie que sólo se distribuye (endémica) en la península de Yucatán. En contraste, O. americanus y O. insularis tienen fase de paralarva, lo que posibilita su distribución geográfica más amplia. Por otro lado, los adultos de O. maya y O. americanus habitan el extenso y somero Banco de Campeche, lo que les permite distribuirse en zonas más extensas que O. insularis, que se asocia con formaciones arrecifales. La combinación de estos aspectos se puede relacionar con la abundancia de los organismos. Los registros pesqueros indican que en el golfo de México las mayores capturas corresponden a la especie O. maya con el 74%, cuyas crías permanecen en la región y pueden ocupar bastantes sustratos. La segunda especie más abundante es O. americanus pues, aunque parte de sus paralarvas son exportadas por las corrientes, los adultos pueden habitar una mayor diversidad de sustratos. Octopus insularis es la especie menos abundante debido al transporte de larvas a otras zonas del golfo de México y el océano Atlántico y a la restricción de los hábitats que puede ocupar.

Conclusiones

Conocer las distintas etapas del ciclo de vida de un grupo animal, incluyendo las etapas de vida temprana, nos ayuda a una evaluación más integral de su población. Particularmente, en los cefalópodos, la biología de cada especie tiene implicaciones en su abundancia, distribución y dispersión. Por tanto, su conocimiento es crucial para establecer estrategias de manejo de la diversidad y producción pesquera adecuadas.

Referencias

Deickert, A., y Bello, G. (2005). Egg masses of Sepietta oweniana (Cephalopoda: Sepiolidae) collected in the Catalan Sea. Scientia Marina, 69(2), 205-209. https://doi.org/10.3989/scimar.2005.69n2205

Santana‐Cisneros, M. L., Ardisson, P., González, Á. F., Mariño‐Tapia, I., Cahuich‐López, M., Ángeles‐González, L. E., Ordoñez‐López, U., y Velázquez‐Abunader, I. (2021). Dispersal modeling of octopoda paralarvae in the Gulf of Mexico. Fisheries Oceanography, 30(6), 726–739. https://doi.org/10.1111/fog.12555

Shea, E. K., y Vecchione, M. (2010). Ontogenic changes in diel vertical migration patterns compared with known allometric changes in three mesopelagic squid species suggest an expanded definition of a paralarva. ICES Journal of Marine Science, 67(7), 1436-1443. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsq104

Vidal, E. A., y Shea, E. K. (2023). Cephalopod ontogeny and life cycle patterns. Frontiers in Marine Science, 10, 1162735. https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1162735

Young, R. E., y Harman, R. F. (1988). ‘Larva’, ‘paralarva’ and ‘subadult’. in cephalopod terminology. Malacologia, 29, 201-207.

*Foto de portada: Freepik AI