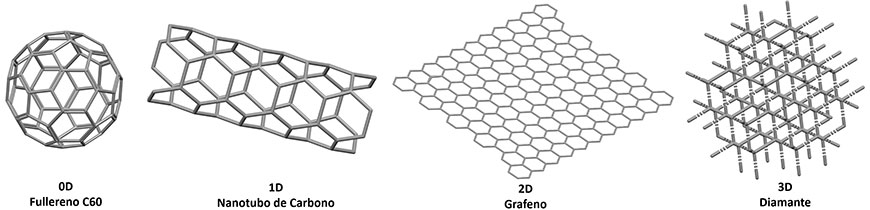

Las moléculas pueden acomodarse en estado sólido formando arreglos periódicos, extendidos, ocupando las tres dimensiones espaciales. A estos sistemas químicos se les conoce como cristales. Si el arreglo de las moléculas en un cristal es parecido al de una cadena, entonces se trata de una estructura unidimensional (1D). También existen estructuras bidimensionales (2D) con forma de sábana, e incluso estructuras con aspecto de caja que ocupan las tres tridimensiones (3D). El arreglo de las moléculas en el espacio determina las propiedades ópticas, eléctricas, térmicas y mecánicas de los materiales (Figura 1).

Además de sus propiedades, los materiales cristalinos 3D llaman la atención pues en su estructura pueden existir agujeros o cavidades, algunos de ellos de gran tamaño, tanto que permiten albergar moléculas más pequeñas. En la actualidad, las estructuras 3D se construyen mediante un proceso en el que las unidades moleculares se organizan espontáneamente en estructuras más complejas y ordenadas, a través de interacciones no covalentes denominadas autoensamble. Este tipo de autoensamble, permite considerar a las moléculas como bloques de construcción, donde las interacciones entre moléculas funcionan como cemento o pegamento, lo que permite un arreglo tridimensional, tal como ocurre con la construcción de edificaciones, utilizando tabiques y cemento para levantar paredes formando habitaciones que a su vez moldean una casa.

Los métodos para obtener estructuras de dimensión cero, es decir, moléculas discretas, son tan variados y versátiles que en la actualidad se puede sintetizar en el laboratorio cualquier molécula formada por cientos de átomos. En cambio, el arreglo deliberado de estas moléculas en estructuras estables y extendidas en tres dimensiones parecía difícil conseguir, al menos hasta finales de los 80, tal como lo expresaron científicos tan destacados como Roald Hoffmann y John Maddox. El cambo de paradigma ocurriría en la década de 1990.

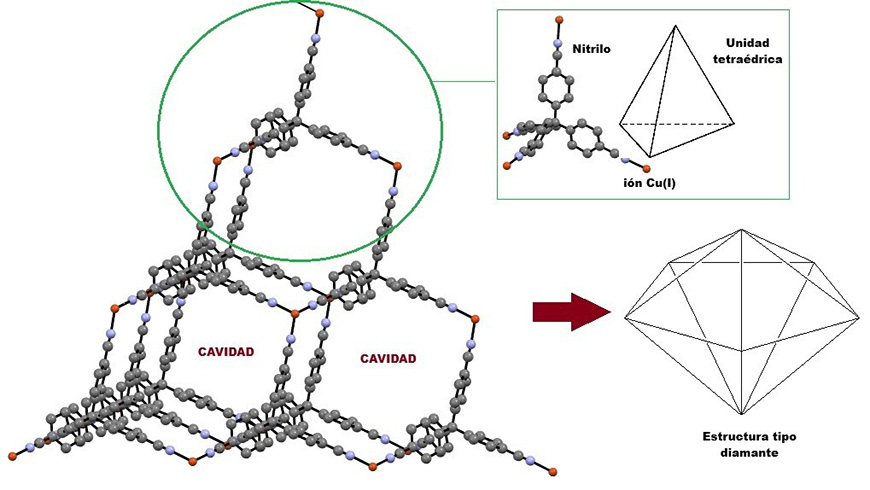

Uno de los científicos que afrontó este formidable desafío fue Richard Robson en la Universidad de Melbourne, Australia. Propuso que estructuras 3D tipo diamante, con cavidades muy grandes, podrían obtenerse a través de la combinación entre un compuesto con geometría tetraédrica y un ion metálico que también presentara una coordinación tetraédrica. Así, Robson obtuvo un compuesto basado en Cu(I) tridimensional, cristalino y de tipo diamante, tal como lo predijo (Figura 2). Estos estudios tuvieron un gran impacto en el área de las redes de coordinación y el desarrollo posterior de los MOF (Metal-Organic Frameworks: redes metal-orgánicas). El grupo de Robson continuó utilizando estas bases arquitectónicas para producir otras MOF, provocando un auge en el desarrollo y caracterización de numerosas estructuras relacionadas con este campo durante la primera mitad de los años 90.

Ejemplos destacados fueron las contribuciones de Susumu Kitagawa, en la Universidad de Kioto; Omar Yaghi, de origen palestino, primero trabajando en la Universidad de Arizona y después en las Universidades de Michigan y California, en sus campus de Los Angeles y Berkeley, así como de Gérard Férey, en la Universidad de Paris-Saclay. Por su parte, Kitagawa describió una red bidimensional extendida, basada en Cu(I) coordinado con pirazina y acetonitrilo, que contenía cavidades que albergaban moléculas de acetona débilmente unidas. En tanto que Yaghi demostró el uso de 1,3,5-bencenotricarboxilato (BTC) junto con nitrato de cobalto, Co(NO₃)₂ y piridina, para producir estructuras bidimensionales neutras con moléculas de piridina actuando como espaciadores y huéspedes. Estas redes Cobalto–BTC fueron térmicamente estables hasta 350 °C, incluso después de la eliminación de las moléculas huésped incluidas, que pudieron ser reabsorbidas selectivamente. Finalmente, Férey obtuvo una estructura 3D empleando una combinación de cromo(III) y tereftalato como bloques de construcción, para producir una MOF con cavidades grandes en extremo, capaz de almacenar cantidades mayúsculas de CO2 relativas al tamaño de los poros.

El término red metal-orgánica y su abreviatura MOF aparecieron en la segunda mitad de la década de 1990, y hasta la fecha se han reportado alrededor de 100,000 MOFs y predicho más de 500,000 mediante cómputo, lo que proporciona una cantidad inmensa de estructuras para su estudio y aplicación.

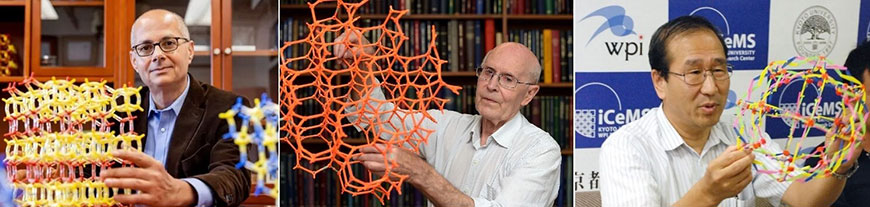

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi recibieron el Premio Nobel de Química 2025 por desarrollar una nueva forma de arquitectura molecular (Figura 3). En estas estructuras, los iones metálicos funcionan como piedras angulares, mientras que las largas moléculas orgánicas actúan como pilares y vigas, construyendo así estructuras complejas. Es decir, estos investigadores, junto con Gérard Férey, -quien fallecería en 2017-, crearon las bases para la manipulación de moléculas discretas, con el fin de formar estructuras complejas que se extendieran en tres dimensiones, permitiendo la formación de poros o cavidades. Esto se asemeja al arte de la Arquitectura, donde la estructura es tan importante como el espacio vacío, el cual puede utilizarse con fines funcionales o simplemente estéticos. Por ejemplo, las obras del arquitecto mexicano Luis Barragán, o de las civilizaciones originarias de México, como la pirámide de nichos en Tajín, donde la estructura principal, la pirámide, contiene cavidades que tuvieron un propósito, pero que ahora solo constituyen espacios vacíos.

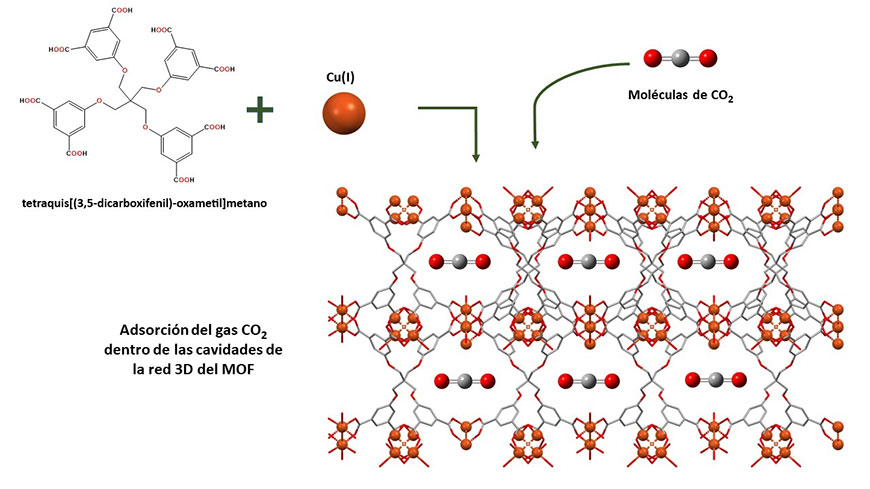

En esta arquitectura molecular es posible variar los componentes básicos de las MOF, para así diseñar materiales con propiedades específicas, utilizando los espacios vacíos de forma funcional. Así se ha demostrado que las MOF son capaces de capturar y almacenar sustancias específicas (Figura 4) y en la separación de mezcla de gases y su almacenamiento. Existen compañías petroleras que han patentado MOF para la captura de carbono y separación de hidrocarburos. Otras aplicaciones en estudio se enfocan en almacenamiento de energía, utilizando las MOFs como ánodos o cátodos para baterías de ion-litio. En la remediación ambiental se emplean para atrapar contaminantes y su destrucción, así como en la descontaminación de agua y su purificación. Otra aplicación relevante es utilizar las MOF como agentes secuestrantes de agua atmosférica que pueden ser usados en zonas áridas para condensar agua. Las MOF también pueden catalizar reacciones químicas o conducir electricidad.

Estas estructuras poseen numerosas propiedades atractivas. Su alta área superficial, tamaños de poro ajustables y funcionalidad química las hacen muy atractivas para una amplia variedad de aplicaciones. Los continuos avances han mejorado su estabilidad, escalabilidad y rentabilidad, lo que las ha convertido en una herramienta útil en procesos en escala en industrial. Además, la integración de MOFs con otros materiales para formar estructuras compuestas, abre nuevas vías para un mejor rendimiento en aplicaciones existentes y el desarrollo de nuevas tecnologías. Se espera que la exploración continua de los MOFs genere avances significativos, ubicándolos como sistemas fundamentales para el desarrollo de materiales avanzados e inteligentes.

Referencias

Rafique, M., Tahir, M. B., Rafique, M. S., Safdar, N., & Tahir, R. (2020). Nanostructure materials and their classification by dimensionality. In Nanotechnology and photocatalysis for environmental applications (pp. 27-44). Elsevier.

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2025/press-release/

Hoskins, B. F., & Robson, R. (1989). Infinite polymeric frameworks consisting of three dimensionally linked rod-like segments. Journal of the American Chemical Society, 111(15), 5962-5964.

Jones, C. W. (2022). Metal–organic frameworks and covalent organic frameworks: emerging advances and applications. Jacs Au, 2(7), 1504-1505.

Robson, R. (2024). The historical development of the concepts underlying the design and construction of targeted coordination polymers/MOFs: a personal account. The Chemical Record, 24(5), e202400038.

Kitagawa, S. (2014). Metal–organic frameworks (MOFs). Chemical Society Reviews, 43(16), 5415-5418.

Long, J. R., & Yaghi, O. M. (2009). The pervasive chemistry of metal–organic frameworks. Chemical Society Reviews, 38(5), 1213-1214.

Férey G., Mellot-Draznieks C., Serre C., Millange F., Dutour J., Surblé S., & I. Margiolaki. (2005). A Chromium Terephthalate-Based Solid with Unusually Large Pore Volumes and Surface Area. Science 309,2040-2042.

Zhuang, W., Yuan, D., Liu, D., Zhong, C., Li, J. R., & Zhou, H. C. (2012). Robust metal–organic framework with an octatopic ligand for gas adsorption and separation: combined characterization by experiments and molecular simulation. Chemistry of Materials, 24(1), 18-25.

*Foto de portada: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach