Los arribazones masivos de sargazo en el Caribe, o eventos de inundación de sargazo (SIEs, por sus siglas en inglés), son acumulaciones de toneladas de macroalgas pardas flotantes del género Sargassum, principalmente las especies S. natans y S. fluitans. Estos eventos suelen ser perjudiciales para las comunidades locales y la fauna costera, planteando serios desafíos económicos y ambientales en la región del Caribe.1,2

Estas enormes cantidades de sargazo que llegan a las costas están relacionadas con los florecimientos algales (algal blooms en inglés), asociados con un exceso de nutrientes, como nitrógeno y fósforo presentes en los ambientes acuáticos, lo cual favorece la proliferación de algas microscópicas y macroscópicas.3 Aunque en el Caribe este fenómeno se relaciona con especies pelágicas flotantes, algo similar se ha observado en Asia oriental con especies bentónicas del género Sargassum, como S. horneri y S. fusiforme, las cuales son parte de la dieta local y donde se usa el término “marea dorada” para referirse a esta rápida proliferación. Cuando un florecimiento algal es perjudicial para otros organismos del ecosistema, se le denomina florecimiento algal nocivo (HAB, por sus siglas en inglés).4 Esto ocurre al reducirse la luz disponible para organismos fotosintéticos bentónicos, como los pastos marinos, provocando hipoxia (falta de oxígeno) durante la descomposición de las algas, lo que puede causar la muerte de especies como corales, erizos y estrellas de mar. En los años con mayor cantidad de toneladas de sargazo se ha reportado muerte de peces y tortugas de mar.5

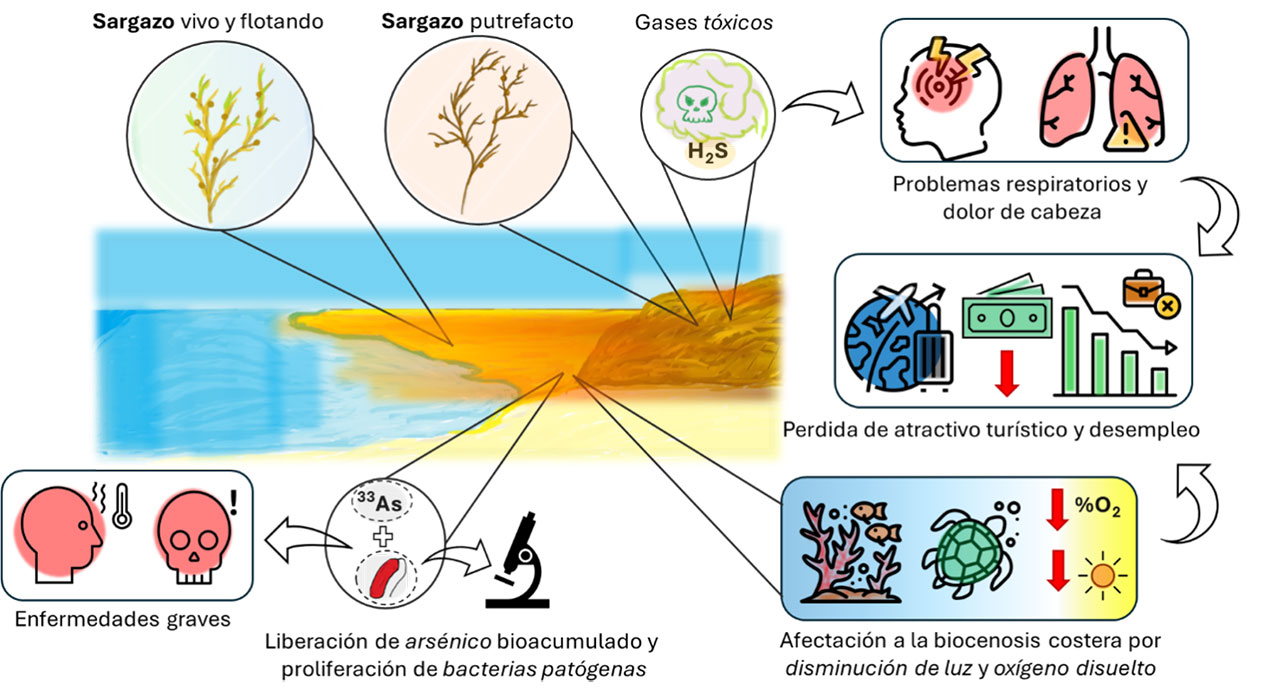

En cuanto a su impacto en la población humana, el sargazo en descomposición representa un riesgo tanto para la salud pública como para la economía de las zonas costeras. Su descomposición libera gases tóxicos con olor pútrido, como el ácido sulfhídrico, que deteriora la calidad del aire y puede causar enfermedades respiratorias. Además, el desagradable olor y el cambio en el color del agua disminuyen el atractivo turístico de la región.2 También es importante mencionar que el sargazo varado sufre cambios en su microbiota, lo que puede favorecer la proliferación de bacterias patógenas como Vibrio vulnificus, responsable de infecciones graves, como fascitis necrotizante y choques sépticos potencialmente fatales.6

Otro desafío relacionado con el sargazo, en términos de salud y ecotoxicidad, es su tendencia a bioacumular metales como el arsénico. Esto implica que, al descomponerse, el sargazo puede liberar este elemento tóxico al ambiente, introduciéndolo en las redes tróficas. Ello representa un obstáculo adicional para ciertos aprovechamientos biotecnológicos, como el uso del sargazo como forraje, o como fuente de nutrimentos y antioxidantes para su uso en suplementos alimenticios, debido a que debe evaluarse la concentración de arsénico en la biomasa antes y después de transformarla.7

Todos los factores mencionados afectan a las comunidades costeras, en la salud humana y ambiental, así como económicamente en la disminución de fuentes de ingresos, debido a que este fenómeno disminuye el atractivo turístico de las playas, por el cambio del color del agua, el olor fétido y un aumento del riesgo de enfermedades, Figura 2.

Aplicaciones biotecnológicas del sargazo

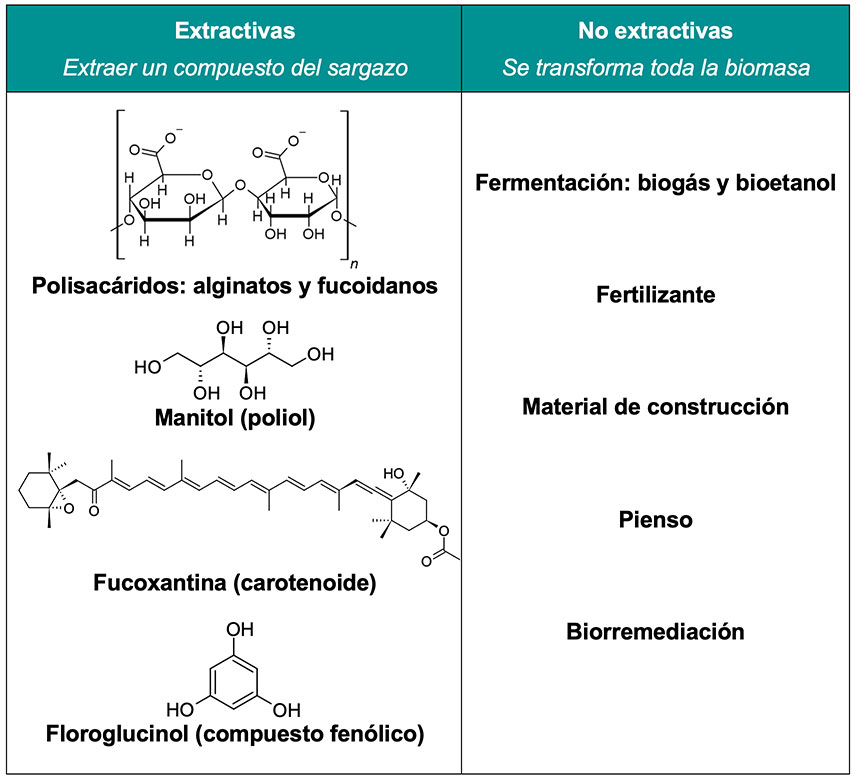

A pesar de los retos que plantea el arribazón constante de toneladas de sargazo a nuestras costas, esta biomasa también ofrece numerosas oportunidades para su valorización, transformándola en su totalidad o extrayendo de ella algún producto o compuesto de interés comercial. Algunos usos para el sargazo ya se han formalizado en nuevos emprendimientos biotecnológicos o tienen un alto potencial para este fin.5 Los productos derivados del sargazo se dividen en dos grandes grupos (Tabla 1). Los extractivos, donde se obtiene un componente específico del sargazo, y los no extractivos, donde se utiliza toda la biomasa para su bioconversión, incluyendo en algunas ocasiones a cualquier organismo que habite en su superficie.

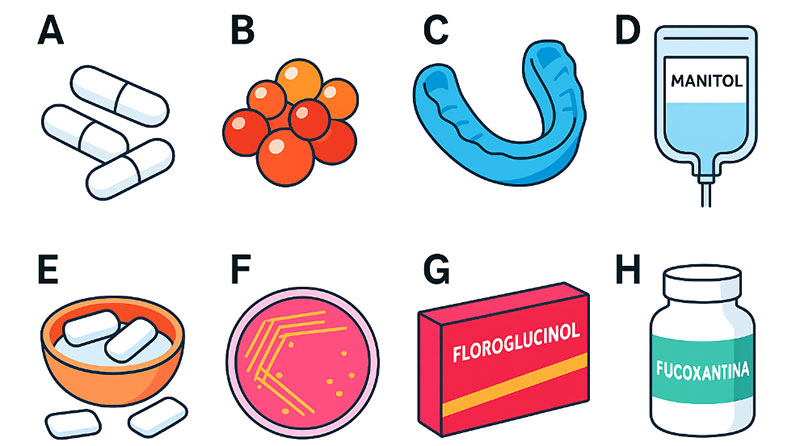

Las aplicaciones extractivas de la biomasa del sargazo se relacionan con su composición bioquímica, ejemplos de productos comerciales (Figura 3). Desde una perspectiva económica, el potencial del sargazo se evalúa en función del rendimiento y calidad del material extraído en comparación con otras algas pardas como Laminaria, Ascophyllum, y Fucus. Sin embargo, en el mundo, la elección de la especie depende de su disponibilidad geográfica.8

El alginato es el principal componente de la pared celular del sargazo que le otorga flexibilidad y posee propiedades gelificantes útiles como espesante en la industria alimentaria. Este carbohidrato es altamente utilizado para producir esferas gelatinosas, ya sean cápsulas en la medicina, así como en las perlas con relleno líquido que se emplean en los tés de burbujas. También es empleado en la ortodoncia para moldear copias exactas de la dentadura antes de tratamientos.9 Otro carbohidrato relevante es el manitol, un alditol que cumple diversas funciones en el sargazo, como la protección frente a la presión osmótica y el suministro de carbono. En la industria alimentaria se emplea como edulcorante, y en medicina como diurético osmótico, siendo un medicamento esencial en la lista de la OMS.10

Los siguientes compuestos con valor comercial son responsables de darle su color café al sargazo, la fucoxantina, y el floroglucinol. La fucoxantina es un carotenoide que funciona como pigmento accesorio en la fotosíntesis, que se vende como suplemento alimenticio por su notable capacidad antioxidante.10 En cuanto al floroglucinol, cumple un rol contra el estrés oxidativo y también genera un grupo de polímeros llamados florotaninos, que le dan rigidez a la pared celular y repelen a herbívoros. Este compuesto en conjunto con el metilfloroglucinol, se comercializa como espasmolítico y analgésico para tratar vísceras huecas como las vías urinarias y biliares.11

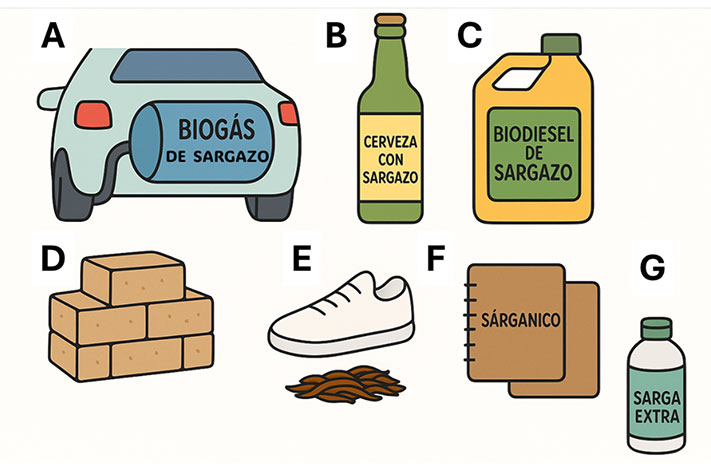

Las aplicaciones no extractivas de la biomasa del sargazo incluyen su fermentación para producir combustibles verdes como biogás y bioetanol. El producto final depende del tipo de microorganismo que realiza la digestión de la biomasa. En el caso del biogás, se requiere una digestión anaeróbica mediante microorganismos metanogénicos, los cuales generan metano. Un ejemplo destacado es RUM&SARGASSUM, una empresa en Barbados que combina residuos de sargazo con desechos de la industria del ron para producir biogás, integrando así soluciones de economía circular.12

El bioetanol se obtiene gracias al uso de fermentadores como Saccharomyces cerevisiae, conocido por su amplia aplicación en la industria cervecera. Este microorganismo convierte los carbohidratos del sargazo en etanol, un componente clave tanto para bebidas como para productos industriales. En algunas localidades costeras, no es raro encontrar cervezas elaboradas con algas, ya que pueden sustituir a la cebada malteada por su alto contenido de carbohidratos. En el caso del sargazo, la cervecera beliceña Belikin ha comercializado una cerveza tipo Stout con extracto de sargazo. Sin embargo, la mayoría de las empresas que utilizan algas para producir etanol destinan este producto a fines industriales, como la elaboración de geles desinfectantes.

Otro biocombustible derivado del sargazo es el biodiésel, un combustible renovable que no requiere procesos de fermentación, sino la transesterificación de los triglicéridos presentes en la biomasa. Este proceso químico implica la reacción de triglicéridos con metanol en presencia de un catalizador, generando dos productos principales: ésteres metílicos, que actúan como sustitutos de los combustibles fósiles en motores diésel, y glicerol, ampliamente utilizado en la industria cosmética y farmacéutica.13

Un ejemplo de esta tecnología es el biodiésel desarrollado por Bioremar, un proyecto liderado por investigadores y estudiantes de instituciones mexicanas como el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y el Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto. A pesar de su innovación y enfoque en la economía circular, la iniciativa no logró ser económicamente rentable debido a los altos costos de producción y las limitaciones del mercado, lo que llevó al cierre del proyecto. Sin embargo, representa un esfuerzo pionero que inspira futuras investigaciones para optimizar este tipo de procesos y superar los retos de sostenibilidad económica.14

En cuanto a materiales ecológicos, el sargazo se emplea en proyectos innovadores como Sargablock, que produce bloques de construcción con un contenido de biomasa de entre 40% y 60%. Estos bloques han sido utilizados en la construcción de viviendas en Quintana Roo, algunas de las cuales se han donado a familias en situación vulnerable.15 También han surgido otros emprendimientos creativos, como Sargánico, dedicado a la producción de papel y libretas, o Renovare, que desarrolló calzado utilizando sargazo combinado con plástico reciclado.14

Por otro lado, la biomasa de sargazo es ampliamente aprovechada en la elaboración de fertilizantes debido a su riqueza en nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Productos como SargaExtra, SargaPower y Salgax reflejan esta tendencia.14,16 Aun así, es crucial evaluar su toxicidad potencial debido a la bioacumulación de arsénico, especialmente en cultivos destinados al consumo humano. Aunque su uso en cultivos ornamentales o forrajes podría ser una alternativa viable, es necesario realizar análisis periódicos para determinar las concentraciones de este elemento, porque varían según la temporada de arribazón.7

Finalmente, el sargazo también ha mostrado un gran potencial en aplicaciones de biorremediación. Su biomasa posee capacidad de biosorción, un proceso mediante el cual se capturan iones de metales pesados como cadmio (II) y mercurio (II), así como otras sustancias tóxicas, incluidos colorantes artificiales. En particular, destaca su eficacia en la adsorción de plomo (II), lo que convierte al sargazo en una herramienta valiosa para el tratamiento de aguas residuales y la eliminación de contaminantes en ecosistemas acuáticos.17,18 Estas iniciativas no solo ayudan a mitigar el impacto ambiental de los arribazones, sino que también generan empleo y contribuyen a la conservación del turismo, vital en regiones costeras.

Con independencia de la aplicación biotecnológica del sargazo, es imprescindible cumplir con la normativa vigente para su recolección, tratamiento y disposición, especialmente en áreas protegidas. Una gestión sostenible del sargazo no solo puede convertirlo en un recurso valioso, sino también en una solución innovadora frente a un desafío ambiental creciente. Por ello es importante realizar una caracterización integral que comprenda tanto la identificación de compuestos con alto potencial biotecnológico, como la determinación de elementos no esenciales, para garantizar su uso adecuado y seguro en beneficio de la sociedad.

Referencias

- Schell, J. M., Goodwin, D. S. & Siuda, A. N. S. Recent sargassum inundation events in the caribbean: Shipboard observations reveal dominance of a previously rare form. Oceanography 28, 8–10 (2015).

- Fraga, J. & Robledo, D. Covid-19 and Sargassum blooms: impacts and social issues in a mass tourism destination (Mexican Caribbean). Maritime Studies 21, 159–171 (2022).

- Feng, Y. et al. Shift in algal blooms from micro‐ to macroalgae around China with increasing eutrophication and climate change. Global Change Biology 30, (2024).

- Xiao, J. et al. Harmful macroalgal blooms (HMBs) in China’s coastal water: Green and golden tides. Harmful Algae 107, 102061 (2021).

- Chávez, V. et al. Massive influx of pelagic sargassum spp. On the coasts of the mexican caribbean 2014–2020: Challenges and opportunities. Water (Switzerland) 12, 1–24 (2020).

- Mendonça, I. R. W., Theirlynck, T., Zettler, E. R., Amaral-Zettler, L. A. & Oliveira, M. C. Microbiome changes in a stranding simulation of the holopelagic macroalgae Sargassum natans and Sargassum fluitans. Ocean and Coastal Research 72, 1–15 (2024).

- Ortega-Flores, P. A. et al. Inorganic arsenic in holopelagic Sargassum spp. stranded in the Mexican Caribbean: Seasonal variations and comparison with international regulations and guidelines. Aquatic Botany 188, 103674 (2023).

- Mohammed, A., Rivers, A., Stuckey, D. C. & Ward, K. Alginate extraction from Sargassum seaweed in the Caribbean region: Optimization using response surface methodology. Carbohydrate Polymers 245, 116419 (2020).

- Bennacef, C., Desobry-Banon, S., Probst, L. & Desobry, S. Advances on alginate use for spherification to encapsulate biomolecules. Food Hydrocolloids 118, 106782 (2021).

- Hamid, N. et al. Seaweed Minor Constituents. Seaweed Sustainability: Food and Non-Food Applications (Elsevier Inc., 2015). doi:10.1016/B978-0-12-418697-2.00008-8.

- Blanchard, C. et al. Efficacy of phloroglucinol for treatment of abdominal pain: a systematic review of literature and meta-analysis of randomised controlled trials versus placebo. European Journal of Clinical Pharmacology 74, 541–548 (2018).

- Joniver, C. F. H. et al. The global problem of nuisance macroalgal blooms and pathways to its use in the circular economy. Algal Research 58, 102407 (2021).

- Azcorra-May, K. J. et al. Sargassum biorefineries: potential opportunities towards shifting from wastes to products. Biomass Conversion and Biorefinery 14, 1837–1845 (2024).

- Rodríguez, A. Sargazo: El problema para muchos sectores y oportunidad de negocio para emprendedores. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-sargazo-problema-para-muchos-sectores-oportunidad-de-negocio-para-emprendedores/ (2019).

- Vázquez, O. Sargablock. https://sargablock.com.mx/productos/ (2024).

- Ammar, E. E. et al. Algae as Bio-fertilizers: Between current situation and future prospective: The role of Algae as a Bio-fertilizer in serving of ecosystem. Saudi Journal of Biological Sciences 29, 3083–3096 (2022).

- Saldarriaga-Hernandez, S., Hernandez-Vargas, G., Iqbal, H. M. N., Barceló, D. & Parra-Saldívar, R. Bioremediation potential of Sargassum sp. biomass to tackle pollution in coastal ecosystems: Circular economy approach. Science of The Total Environment 715, 136978 (2020).

- López-Miranda, J. L. et al. Evaluation of a Dynamic Bioremediation System for the Removal of Metal Ions and Toxic Dyes Using Sargassum Spp. J Mar Sci Eng 8, 899 (2020).