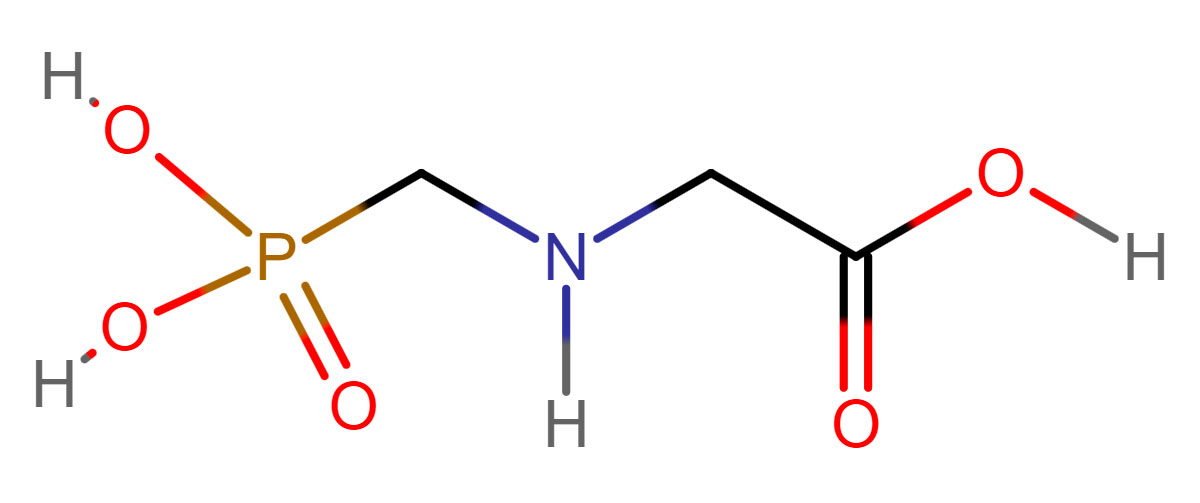

El glifosato es un compuesto químico (Figura 1) sintetizado por primera vez en 1950 por el químico suizo Henri Martin, que hasta 1974 se empieza a comercializar como herbicida. Durante mucho tiempo su uso se limita a combatir el crecimiento de vegetación no deseada, principalmente en áreas con cultivos de interés agrícola, y en particular, del tipo leñoso como la vid, olivos y manzana.

En la década de los 90 entran al mercado los primeros cultivos transgénicos de algodón, soya y maíz, los cuales fueron diseñados para ser resistentes al glifosato, lo que significa que en estos cultivos se puede aplicar una gran cantidad del herbicida y no habrá un efecto negativo sobre ellos; así se controla el crecimiento de malezas y se aumenta el rendimiento de los cultivos por hectárea.

El uso de este químico ha aumentado considerablemente debido al aumento de superficies sembradas con cultivos transgénicos. Para tener una idea de este incremento, en el año 2000 se utilizaron en el mundo 193 millones de kilogramos, y en 2014 se emplearon 825 millones, un aumento del 400% en un periodo de 14 años. Dos factores más han contribuido al mayor uso de glifosato: el primero es la aparición de resistencia de los cultivos a este químico, lo que implica utilizar más cantidad o concentración de producto para la misma cantidad de vegetación. El segundo factor es que la mayoría de los países no cuenta con una política de uso que establezca límites permisibles y mecanismos de control para evitar un uso excesivo del producto. Por ejemplo, en México se estima que se utilizan entre 1.5 y 4.3 kg ha-1 de glifosato; esto permite inferir que la cantidad usada es a criterio del agricultor.

Actualmente algunos países han implementado políticas para reducir, limitar o prohibir el uso de este agroquímico. En México, se ha dispuesto que para 2024 se deje de utilizar el glifosato; sin embargo, esto implica encontrar soluciones efectivas para el control de maleza en cultivos y hasta el momento se encuentran en investigación. El número de países con estas políticas siguen siendo pocos, lo cual implica que este producto se seguirá utilizando en los siguientes años y su consumo irá en aumento.

El glifosato se aplica a las plantas de forma foliar, se absorbe en las células vegetales y actúa como un inhibidor de la enzima 5-enoliruvilshikimato 3-fosfato sintasa (EPSPS). Esta enzima participa en la síntesis del ácido shikímico, una molécula que sirve como precursor de aminoácidos aromáticos, vitaminas y lignina; esta ruta metabólica solo tiene lugar en plantas y microorganismos. La forma de actuar específica de este compuesto es como un inhibidor del sustrato de la enzima EPSPS, que se clasifica en dos grandes grupos: en el primero se encuentran las enzimas de plantas y algunas bacterias altamente susceptibles a la inhibición por glifosato, y en el segundo se encuentran enzimas de algunas bacterias que pueden mantener su actividad enzimática a pesar de la presencia del químico. Una vez que la enzima se inhibe en las plantas, al no poder sintetizar moléculas como los aminoácidos aromáticos, se inicia un proceso de senescencia y muerte posterior.

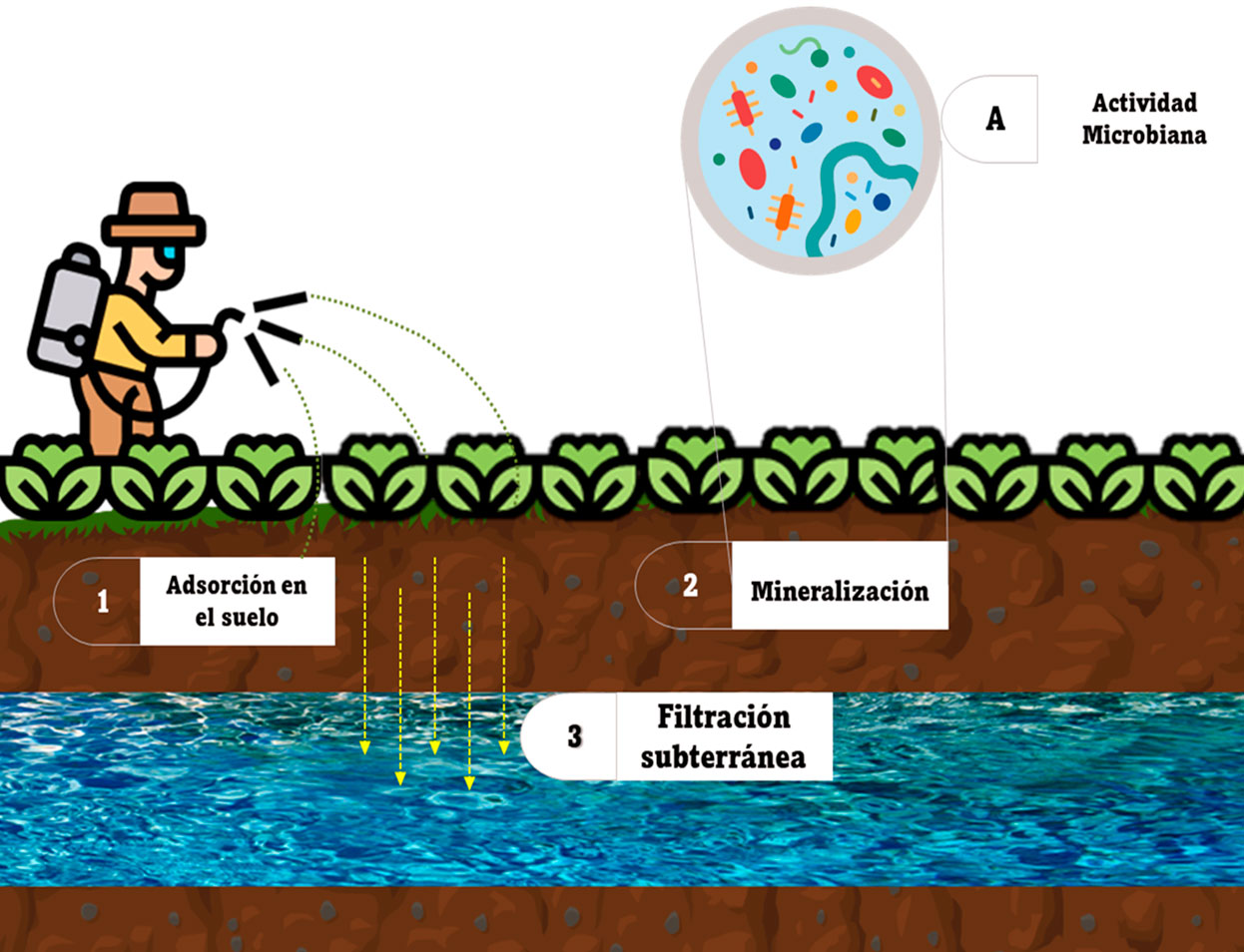

¿Cuál es el destino del glifosato una vez que entra al medio ambiente? Dado que se aplica de forma foliar, una parte llega al suelo, debido principalmente a tres razones: a la misma aplicación, a los residuos de plantas muertas por glifosato, y la exudación de las raíces de las plantas a las que se les aplica el herbicida (Figura 2). Dada la naturaleza del químico, el glifosato en el suelo puede ser adsorbido por las partículas que ahí se encuentran y permanecer unido a éstas durante un periodo considerable. Los factores que determinan cuánto glifosato se adsorbe en suelo son el pH y los iones presentes. Un pH elevado provoca que el compuesto no pueda unirse a las partículas de suelo, y una alta concentración de iones bivalentes, como el calcio y el magnesio, incrementa la tasa de adsorción.

El glifosato que no se une al suelo puede ser movilizado al disolverse en el agua contenida en este material, la cual puede provenir del riego, precipitaciones, o bien la humedad acumulada en esta matriz (Figura 2). Al encontrarse disuelto, puede llegar a cuerpos de agua. Existen reportes en México en donde se ha logrado detectar en muestras de agua superficiales y subterráneas.

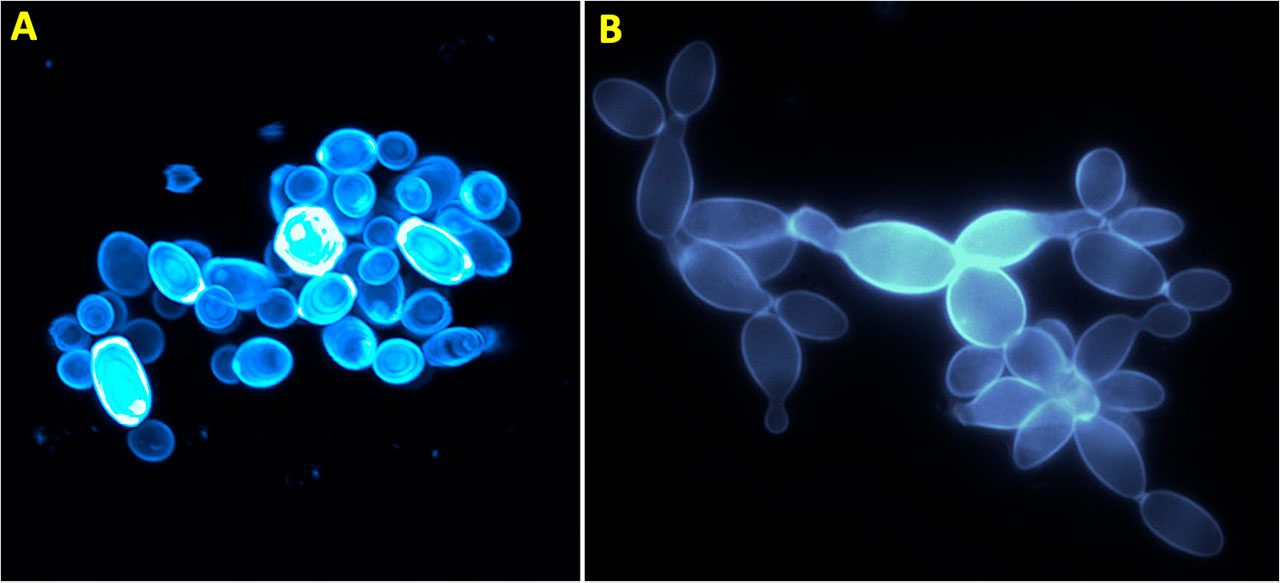

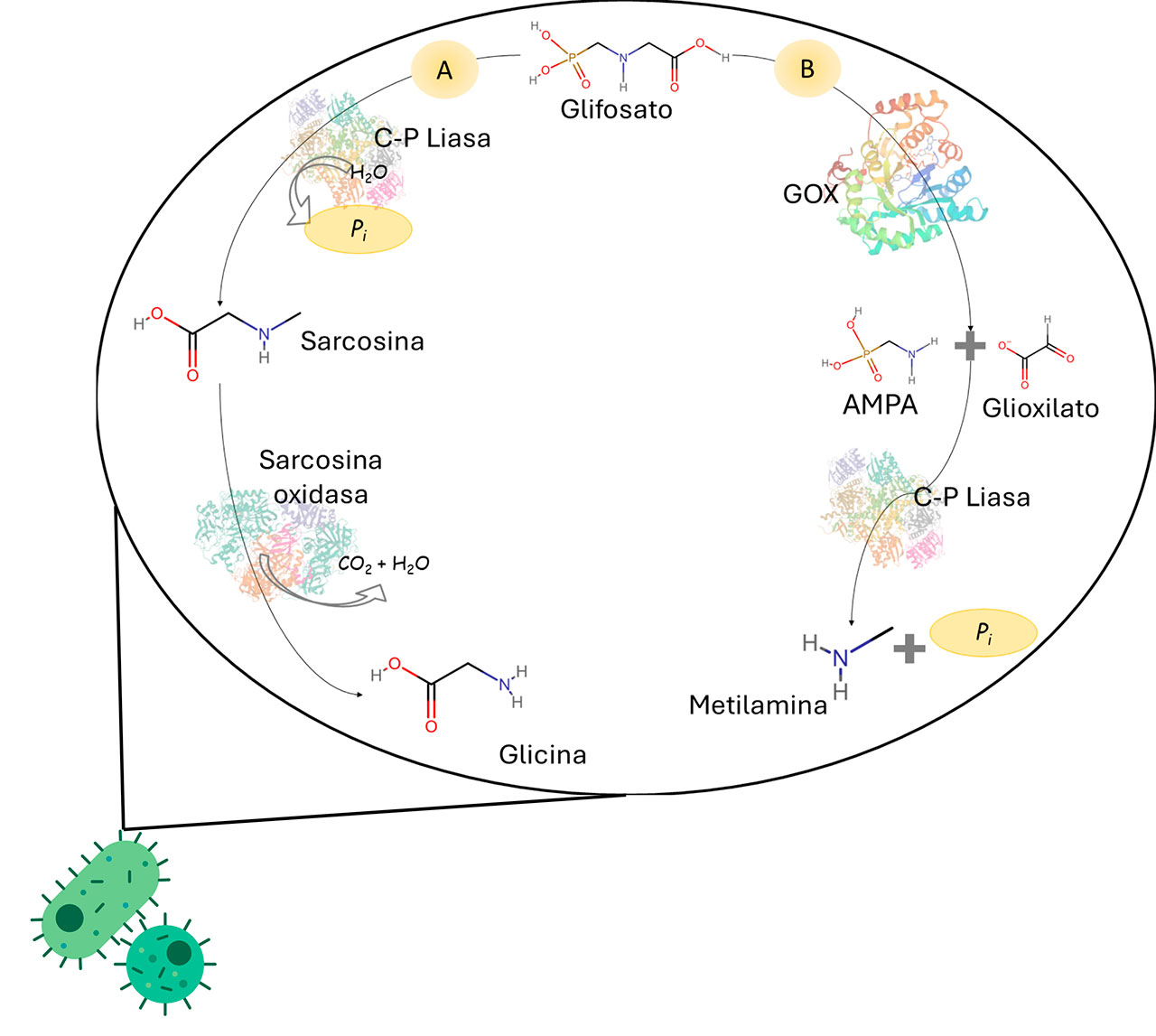

¿Cómo pueden contribuir los microorganismos a la eliminación de este herbicida del medio ambiente? Algunos microorganismos, bacterias y hongos, tienen la capacidad de metabolizarlo y utilizarlo como una fuente de fósforo, y otros de carbono (Figura 3). La mayoría de las bacterias que pueden metabolizar este compuesto pertenecen al filo Proteobacteria, este grupo de bacterias predomina en suelos y poseen una diversidad morfológica, metabólica y fisiológica importante ya que participan en los ciclos del carbono, nitrógeno y azufre. Los hongos que biotransforman al glifosato pertenecen en su mayoría al filo Ascomycota, los cuales también poseen una diversidad metabólica importante. Además del glifosato, este grupo de bacterias y hongos puede degradar otros compuestos xenobióticos y han sido ampliamente estudiados con la finalidad de ser utilizados en procesos de biorremediación.

Existen dos rutas descritas de biodegradación del glifosato. En la primera, los microorganismos utilizan al compuesto principalmente como fuente de fósforo, y poseen una enzima carbono-fósforo liasa (C-P liasa), un complejo multimérico enzimático que cataliza la ruptura del enlace carbono-fósforo del agroquímico. De esta reacción se obtienen como productos una molécula de sarcosina y la molécula de fósforo inorgánico; la primera es el precursor del aminoácido glicina y la segunda puede ser utilizada en diversas reacciones enzimáticas de la célula.

En la segunda ruta, los microorganismos utilizan el glifosato principalmente como fuente de carbono, lo metabolizan mediante la enzima glifosato oxidorreductasa, la cual cataliza una reacción dependiente de cofactores que le puedan donar electrones para romper un enlace carbono-carbono, y generar como productos de la reacción, una molécula de glioxilato y una molécula de ácido aminometilfosfónico (AMPA). El glioxilato se utiliza como precursor de moléculas de carbohidratos que pueden incorporarse al metabolismo central de las células, y el AMPA es un metabolito que puede ser degradado hasta CO2 por algunos microorganismos, y otros lo expulsan al medio extracelular al no contar con las rutas metabólicas para degradarlo.

La importancia del metabolismo microbiano del glifosato radica en la consideración de que este herbicida es uno de los agroquímicos más utilizados en el mundo y cuya proyección de uso va en aumento; su presencia en el medio ambiente es considerable y lo convierte en un compuesto xenobiótico de relevancia ecológica. Su acumulación en suelo puede alterar ciertos parámetros fisicoquímicos y llegar a dificultar el uso agrícola de éste.

El producto que no se acumula en suelo, puede llegar a entrar en contacto con organismos no objetivo pudiendo representar un problema de salud: en agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia se ha detectado glifosato en sangre y orina, indicando un proceso de absorción. En estos países se ha establecido un marco regulatorio que establece la cantidad máxima de este compuesto al que una persona puede ser expuesta por día; sin embargo, en otros países, entre ellos México, este marco no existe. Acorde a la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es considerado ligeramente tóxico y catalogado como un probable carcinogénico; en animales se ha demostrado una correlación entre la exposición a glifosato y la incidencia de ciertos tipos de cáncer.

Actualmente, las investigaciones de este metabolismo se centran en la caracterización de los microorganismos, y en la optimización de condiciones de cultivo que les permitan degradar una mayor concentración o cantidad de glifosato. Sin embargo, existe un área de oportunidad importante en donde los microorganismos que son estudiados se apliquen en campo para demostrar su utilidad en el proceso de biodegradación del compuesto.

El estudio de microorganismos que pueden metabolizar este pesticida y su empleo potencial como agentes biorremediadores representan una posible solución al uso constante, no solo de este agroquímico, sino de muchos otros que son utilizados de manera cotidiana.