En el jardín de mi casa había un durazno. Lo planté en 2011 con apenas un metro de altura.

Tres años después nos regaló un poco de fruto, apenas unos cuantos melocotones deliciosos de aproximadamente cinco centímetros de diámetro. En 2015 se desbordó, primero en flores y luego en decenas de melocotones jugosos y carnosos. Cada vez que pasaba frente a él, quedaba asombrado por su evolución. Todavía hacía frío, semanas antes de la primavera, y el durazno ya estaba repleto de flores. En un par de meses las ramas se doblaban llenas de fruto.

Fueron semanas de dulce hartazgo, todos probando de la cosecha: la familia, los amigos, mis estudiantes, los pájaros, las larvas dejadas por las moscas. Sospecho que hasta una ardilla se llevaba melocotones y los enterraba aquí y allá como reserva, para luego comerse las almendras de sus huesos.

Y aún así, ese año más de la cuarta parte de la cosecha se perdió. No pudimos con la efervescencia del árbol, con la velocidad de maduración de su fruto. Muchos melocotones quedaron regados y podridos en el suelo. A mediados de junio, cuando el durazno sacó de su interior todo lo que podía, me quedó un consuelo: terminaba un ciclo anual y el árbol había dado para todos. La naturaleza podía estar satisfecha. Daba por sentado que cada año el ciclo se repite y el durazno del patio daría de nuevo su fruto.

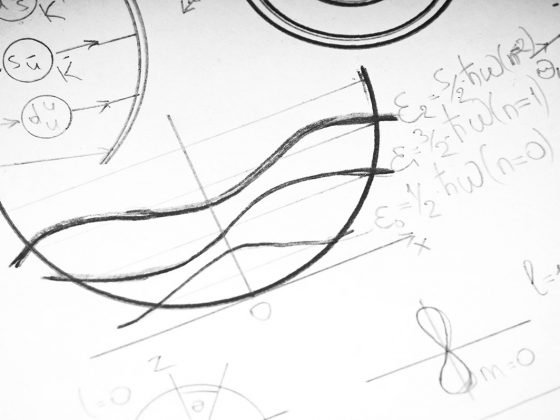

Quien no quedaba en completa satisfacción era yo. No por falta de paciencia para esperar hasta finales de la siguiente primavera y cosechar de nuevo los melocotones. No, mi falta de satisfacción era intelectual. Lo que me dejaba una insatisfacción en la mente era que no podía entender a plenitud qué había detrás de ese derroche de vida en un árbol que a la fecha en que escribí estas líneas sólo unas cuantas hojas quedaban en sus ramas. ¿Qué ocurre todos los febreros, cuando éstas se vuelven a llenar de cientos de corolas color lila? ¿Qué ocurre dentro de ese árbol/arbusto originario de China para que esa maravilla de la floración y crecimiento del fruto comience de nuevo, para que sus 265 millones de pares de bases de su genoma y sus 27,852 genes codifiquen las proteínas que requiere? ¿En esas decenas de millones de nucleótidos está codificado el motor que despertará al árbol de mi jardín? Seguramente, pero ¿quién da la orden?

Desde luego el Sol. Esa bola incandescente de hidrógeno, inmensamente caliente, es la única responsable. Toda esa maquinaría atómica y molecular que armoniosamente se organizará de nueva cuenta dentro de las células del durazno será despertada por el astro rey. ¿Con su energía? ¿Su temperatura? ¿Su gravedad? No, la señal de despertar la dará su entropía, su baja entropía. La vida, en su batalla diaria contra la segunda ley de la termodinámica, requiere de un aliado, algo que irradie información, orden, que espante la muerte que acecha. Y ese aliado es el Sol. Lejos del equilibrio térmico, es su energía de baja entropía la que genera vida. La vida en el planeta Tierra fenecería de inmediato si esa bola en el cielo nos dejara a la deriva, abandonados a la segunda ley que dicta que el desorden molecular aumenta siempre. Son sus rayos amarillos llenos de ordenanza sutil lo que harán que las células del durazno no rompan filas y tomen ese callejón sin retorno hacia el estado más probable, el del equilibrio térmico. Ese fruto color oro, con manchas rojizas, emparentado genéticamente con las fresas y las rosas, después será devorado por nosotros los comensales de siempre en un festín más de primavera. Comeremos el orden molecular de baja entropía que reducirá la nuestra, para así luchar contra el demonio que nos devora a diario: la muerte térmica. Que inexorablemente, nos lleva a la muerte biológica.

En 2004, un libro llamado “The Road to Reality” apareció en las librerías de todo el mundo. De inmediato lo compré y es uno de los libros en el librero de mi oficina que más atesoro. Escrito por Sir Roger Penrose, nos lleva de la mano desde el concepto platónico de realidad hasta lo que en nuestros días conocemos de ella. Al leer el capítulo 27 “The Big Bang and its thermodynamic legacy”, entendí por vez primera lo que era la entropía. Cómo fue que el Sol llegó a formarse con tan poca; cómo, ayudado por la gravedad omnipresente, la tomó del suspiro ancestral del Bing Bang conocido como la radiación de fondo.

El Cinvestav le otorgó un doctorado honoris causa a este matemático que nos explicó, desde un punto de vista termodinámico, qué es la vida.

Hoy, 6 de octubre de 2020, Roger Penrose, Andrea Ghez y Reinhard Genzel, han ganado el Premio Nobel de Física por sus trabajos en la comprensión de los hoyos negros. Así que no dudé en desenterrar y arreglar un poco este texto que escribí en noviembre de 2015.