El desarrollo de computadoras, teléfonos celulares, video juegos, y otros dispositivos mucho más rápidos, eficientes y con mayores capacidades de procesamiento es una demanda de la sociedad actual. ¿A quién no le gustaría tener aparatos electrónicos más rápidos y eficientes? El desarrollo de esta tecnología se ha fundamentado principalmente en la capacidad de integrar un número mayor de transistores en un solo chip. Los transistores son los componentes básicos de cualquier circuito electrónico: funcionan como interruptores que controlan el paso de corriente eléctrica, y permiten realizar operaciones lógicas y almacenar información, y su miniaturización ha sido clave para el avance de la electrónica moderna. Cuantos más transistores pueda tener un chip, mayor será su capacidad de procesamiento.

El desarrollo de los transistores ha sido posible gracias a tecnologías de litografiado que han llegado al orden de nanómetros. Sin embargo, esta aproximación tiene un límite físico determinado por la imposibilidad de hacer infinitamente pequeños los transistores, por lo que en años recientes se han buscado soluciones alternativas. En la electrónica actual, los dispositivos funcionan controlando el transporte de electrones mediante su carga eléctrica, y esto enfrenta otros desafíos. Por ejemplo, la resistencia eléctrica de los materiales provoca pérdida de energía en forma de calor, lo cual reduce la eficiencia y puede dañar los componentes. También hay límites en la velocidad con la que los electrones pueden moverse por los circuitos, lo que restringe el rendimiento general de los dispositivos.

Una alternativa que se encuentra en desarrollo es la espintrónica, en donde la propiedad que se usa para transmitir información es el espín del electrón, que puede imaginarse, de forma simplificada, como una especie de “giro” interno o momento angular del electrón, aunque no sea una rotación física en el sentido clásico, porque el espín es una propiedad cuántica. Esta propiedad le permite comportarse como un pequeño imán con dos orientaciones posibles: “arriba” o “abajo”. En espintrónica, estas dos orientaciones pueden representar los ceros y unos de la lógica digital, del mismo modo que lo hace la carga en la electrónica convencional.

Una de las grandes ventajas de la espintrónica es que permite manipular información sin necesidad de mover físicamente los electrones, sino simplemente cambiando la orientación de su espín. Esto reduce considerablemente las pérdidas de energía por resistencia eléctrica, disminuye el calentamiento de los dispositivos y podría llevar a la creación de tecnologías más rápidas, duraderas y eficientes. Además, el espín puede ser controlado mediante campos magnéticos. Al aplicar un campo magnético externo, es posible alinear los espines de los electrones en una dirección determinada. Esta capacidad de manipulación hace posible el diseño de dispositivos como memorias magnéticas, sensores sensibles y procesadores con nuevas funcionalidades que no pueden lograrse con la electrónica convencional. La espintrónica, por tanto, no solo representa una solución al límite físico de la miniaturización de los transistores, sino que también ofrece un nuevo paradigma para la computación, con aplicaciones prometedoras en el desarrollo de computadoras más veloces, eficientes y adaptadas a las demandas del futuro.

Los materiales fundamentales que se usan en la electrónica son los semiconductores; así, para poder dar el paso de electrónica a espintrónica se requieren materiales semiconductores con propiedades magnéticas. Estos materiales, conocidos como semiconductores ferromagnéticos, deben ser capaces de transportar electrones y, al mismo tiempo, mantener una orientación estable del espín. Por esta razón, el desarrollo de semiconductores ferromagnéticos es de gran importancia, ya que representa la base material sobre la cual podrían combinar el procesamiento y almacenamiento de información en un solo componente, reduciendo el tamaño de los circuitos, y mejorando su eficiencia.

Una de las estrategias que se ha investigado para producir semiconductores ferromagnéticos consiste en introducir, mediante un proceso conocido como dopado, átomos de elementos magnéticos en el interior del material semiconductor. Un caso particular es el del nitruro de aluminio (AlN), un semiconductor que en su forma pura no presenta magnetismo. Sin embargo, al doparlo con átomos de manganeso, puede adquirir propiedades ferromagnéticas.

El manganeso es un elemento que posee electrones desapareados en su capa externa, lo que le confiere un momento magnético. Cuando se introduce en la red cristalina del AlN, estos momentos magnéticos pueden interactuar entre sí y alinearse en una misma dirección, lo que da lugar al ferromagnetismo, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como una concentración adecuada y una distribución uniforme de los átomos de Mn. Este fenómeno ocurre porque los electrones de manganeso no solo aportan magnetismo local, sino que también pueden interactuar con los electrones del semiconductor y mediar interacciones magnéticas a mayor escala. Así, el AlN dopado con Mn se convierte en un material capaz de transportar carga eléctrica -como cualquier semiconductor- y además mostrar orden magnético, lo cual lo hace un candidato ideal para aplicaciones espintrónicas.

En un artículo reciente estudiamos el mecanismo de incorporación del Mn en AlN [1], empleando la técnica de crecimiento conocida como epitaxia de haces moleculares (del inglés, MBE), combinada con herramientas teóricas y computacionales para hacer simulaciones usando la teoría de funcionales de la densidad (del inglés, DFT), basada en principios de la mecánica cuántica. Esta combinación de enfoques nos permitió comprender a fondo cómo se comportan los átomos de Mn durante el crecimiento y cómo pueden ajustarse las condiciones de crecimiento del material para lograr las propiedades deseadas en el AlN.

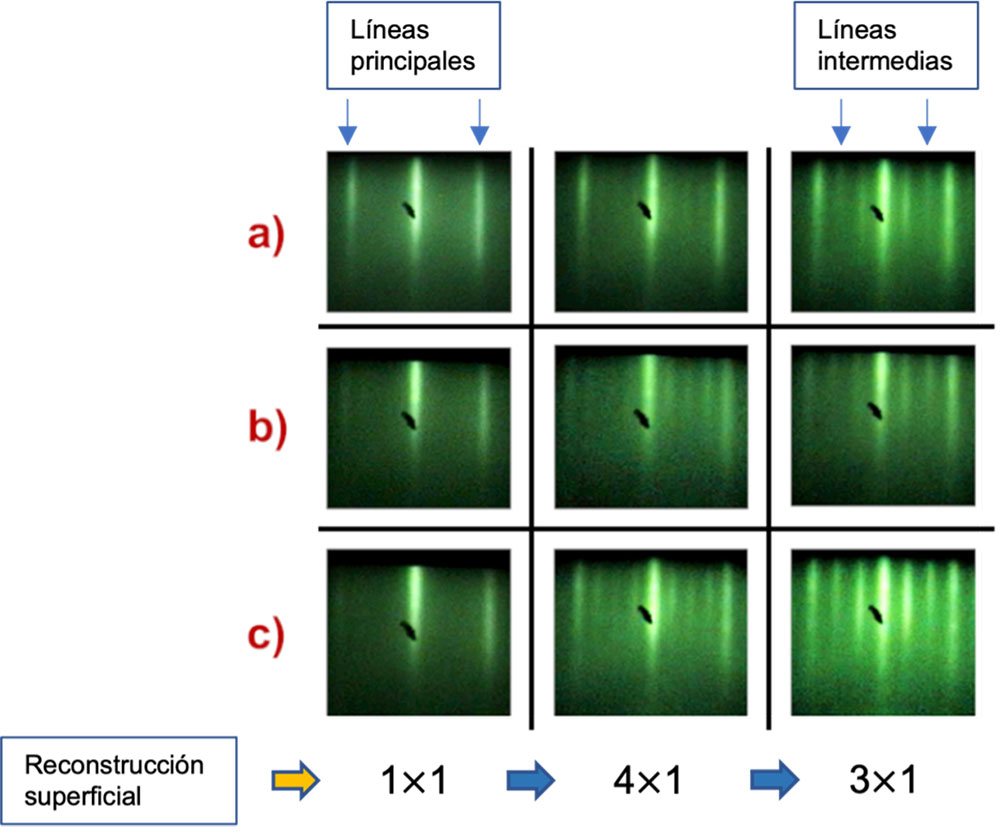

La técnica de MBE permite estudiar cómo el Mn afecta el crecimiento de AlN sobre silicio. Dependiendo de la temperatura y del flujo de Mn, se observan cambios en la superficie del material y en el modo de crecimiento. Los átomos de Mn se reordenan en la superficie cuando el crecimiento se detiene temporalmente, lo que sugiere que este elemento cambia el comportamiento superficial, actuando como surfactante. Una técnica muy útil para estudiar cómo cambian las superficies de materiales cristalinos es la reflexión de electrones de alta energía por difracción, conocida por sus siglas en inglés como RHEED. En esta técnica, un haz de electrones se dirige casi de manera paralela a la superficie del material. Al chocar con ella, los electrones se dispersan y generan un patrón que revela cómo están organizados los átomos en la superficie. RHEED se usa habitualmente para observar los materiales mientras se están formando, lo que permite entender y controlar su crecimiento cristalino. En la Figura 1 mostramos los cambios en los patrones de difracción RHEED del AlN con diferentes flujos de Mn. El cambio en la simetría de los patrones RHEED indica un cambio en la organización de los átomos de la superficie.

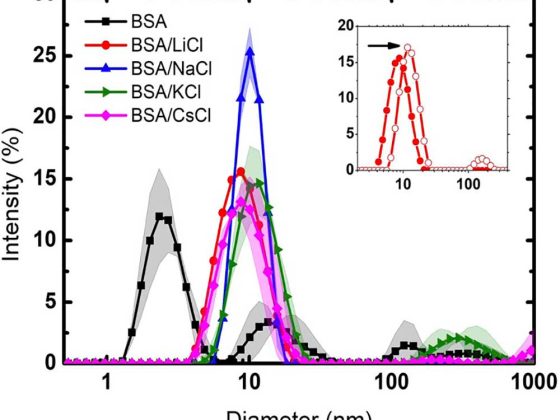

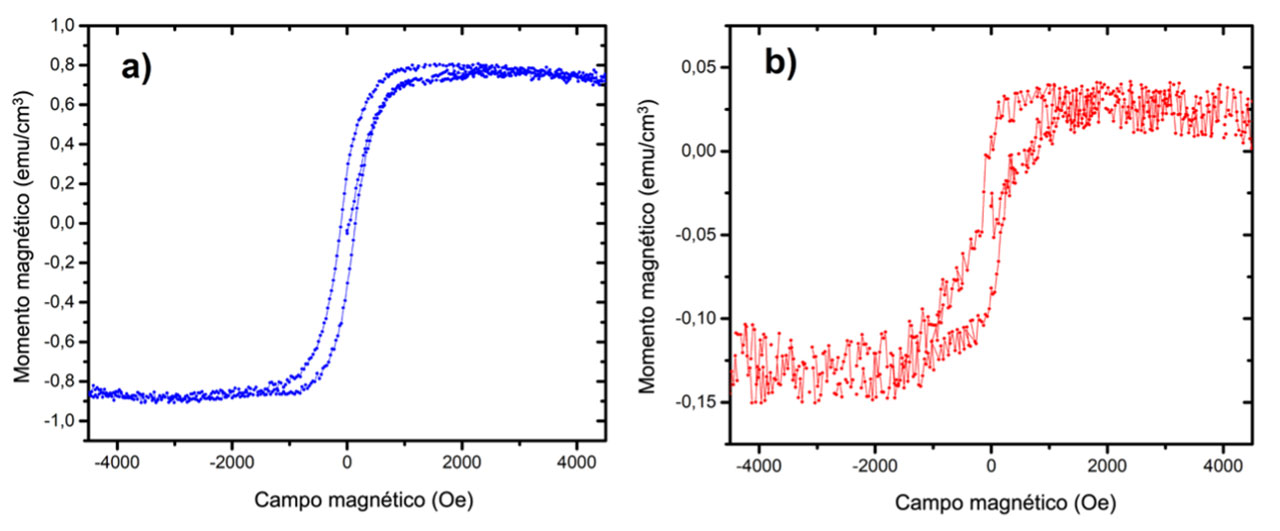

La respuesta magnética de las muestras se evaluó mediante la caracterización por magnetometría de muestra vibrante (VSM). Solo la muestra crecida a baja temperatura presentó una señal ferromagnética clara, con una curva de histéresis definida (Figura 2). La muestra crecida a más alta temperatura no ha mostrado señales ferromagnéticas detectables. Este resultado refuerza la idea de que, bajo condiciones adecuadas, el Mn puede incorporarse en sitios del cristal que favorecen el ferromagnetismo, mientras que en otras condiciones el Mn permanece en la superficie.

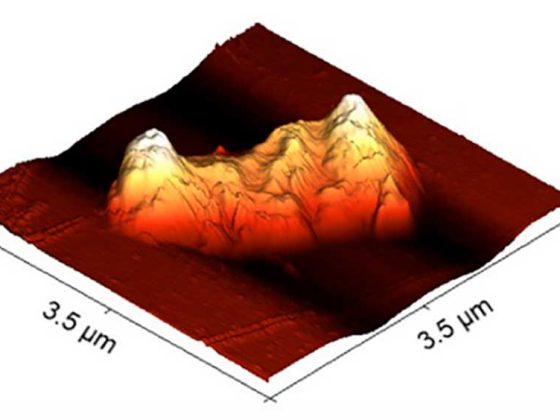

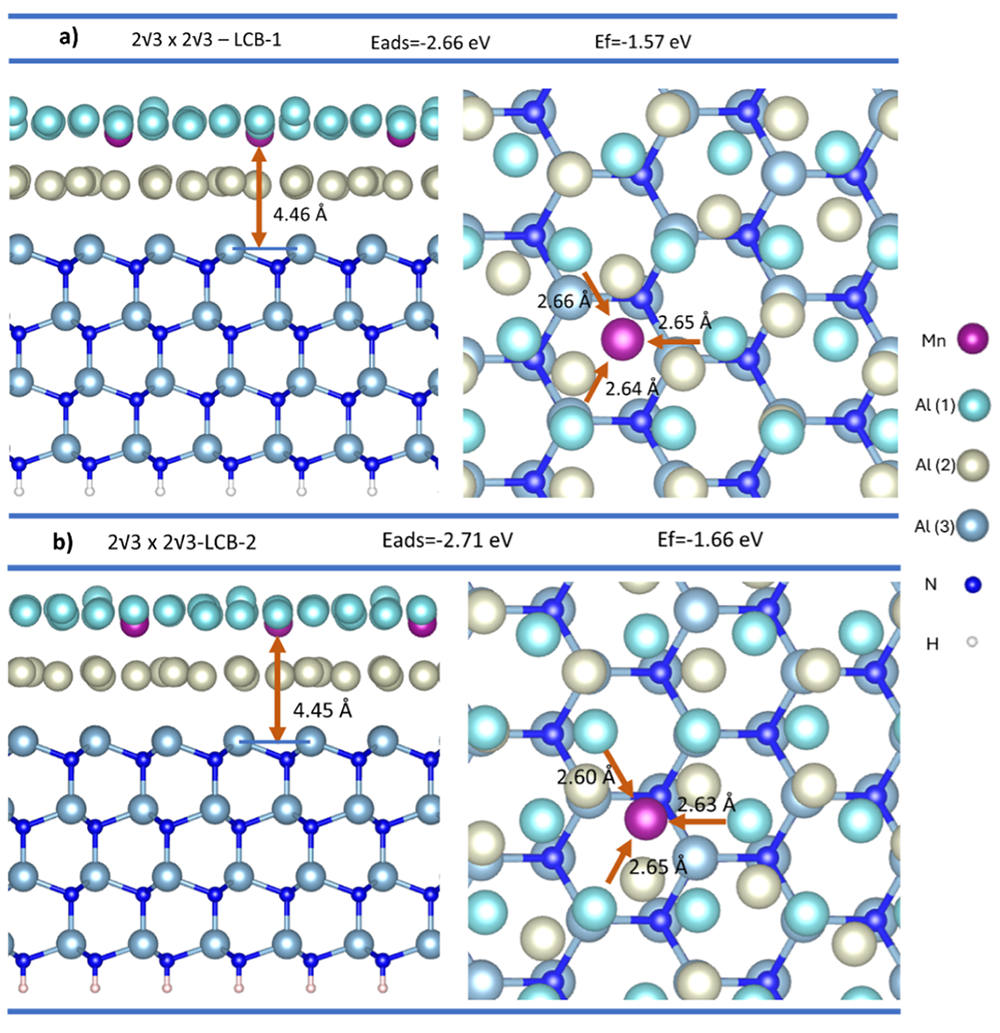

Para comprender estos fenómenos desde un punto de vista atómico, se realizaron simulaciones computacionales usando la teoría DFT. Estas simulaciones permiten calcular con precisión cómo se comportan los átomos en una superficie dada. En particular, se modeló la adsorción del Mn en la superficie de AlN (Figura 3) y se evaluaron las energías de formación superficial bajo diferentes condiciones químicas. Se encontró que el Mn tiende a permanecer en las capas más externas del material, especialmente a altas temperaturas, y que la difusión hacia el interior es poco probable a altas temperaturas. Además, los cálculos permitieron explicar por qué ocurren ciertas reconstrucciones superficiales cuando el crecimiento se interrumpe, y cómo la presencia del Mn favorece transiciones entre distintas configuraciones atómicas. Estas simulaciones, por lo tanto, respaldan los resultados experimentales y ofrecen una comprensión más profunda de los procesos que ocurren durante el crecimiento.

El desarrollo de semiconductores ferromagnéticos como AlN dopado con Mn representa una oportunidad para construir dispositivos más rápidos, eficientes y con nuevas funcionalidades. Aunque todavía existen retos, este tipo de investigaciones demuestran que, con un control preciso del crecimiento y una comprensión profunda de los mecanismos atómicos involucrados, es posible diseñar materiales a medida para aplicaciones específicas. En un futuro, estos avances podrían traducirse en mejoras significativas en la capacidad de procesamiento, almacenamiento y comunicación de datos, abriendo nuevas rutas para la innovación tecnológica.

Los autores agradecen el apoyo recibido por el proyecto CF-2023-G-426.

Referencias

[1] J.F. Fabian-Jocobi, M.A. Zambrano-Serrano, A. Conde-Gallardo, Y. Kudriavtsev, L.E. López-González, C.A. Corona-García, J. Guerrero Sánchez, M. López-López, Role of Mn as a surfactant in AlN growth by molecular beam epitaxy supported by density functional theory calculations, Appl. Surf. Sci. 688 (2025). https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2025.162415. [2] R. Frazier, G. Thaler, M. Overberg, B. Gila, C.R. Abernathy, S.J. Pearton, Indication of hysteresis in AlMnN, Appl. Phys. Lett. 83 (2003) 1758–1760. https://doi.org/10.1063/1.1604465.

*Foto de portada creada con Chat GPT