Los peces llamaron mi atención desde muy pequeño. Los colores, las formas, la capacidad de respirar en el agua y su incansable ir y venir por toda la pecera me hacía pensar: “Si estuvieran en el mar, ¿sólo darían vueltas a su casa o atravesarían todo el océano?” En realidad, formuladas de una manera diferente a lo que pensé cuando tenía 12 años y en un contexto de tiempo y espacio distinto, esas son algunas preguntas clave que los científicos -biogeógrafos y evolucionistas- tratan de responder; ¿por qué las especies están distribuidas de la manera en que actualmente las encontramos y cómo llegaron ahí? La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos, su evolución y los factores que la determinan.

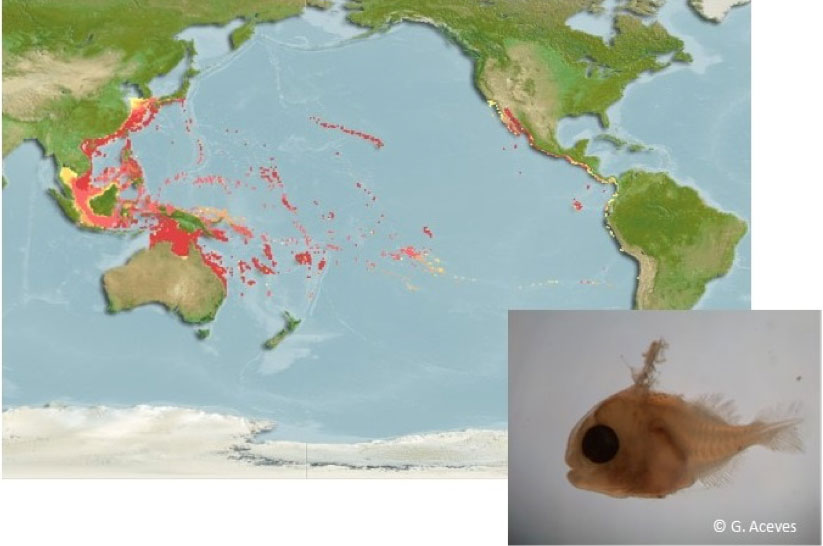

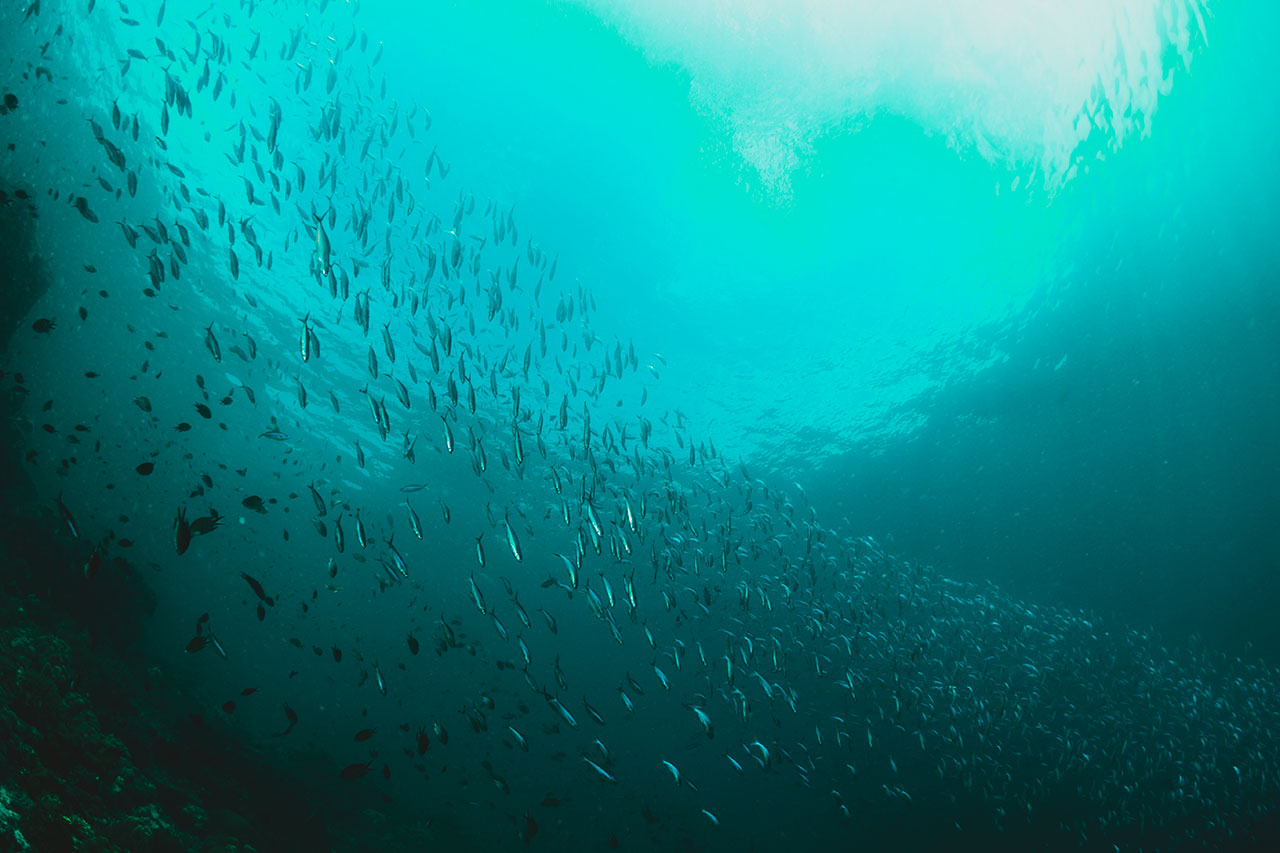

Un aspecto sobre los peces que salta a la vista, es la discontinuidad de su distribución en el mar. Por ejemplo, se sabe que en el Océano Pacífico se hallan especies que se originaron en la costa oeste (el Indo Pacífico) y que también se encuentran en la costa oriental en el Pacífico Americano, pero no en la profunda zona oceánica intermedia. Esto mismo sucede en el Océano Atlántico, en el que especies originadas en el Mar Caribe en América también están en el continente africano. ¿Estas especies atravesaron nadando el Océano Pacífico o el Atlántico o cómo llegaron ahí? Para especies con gran capacidad de desplazamiento, esta pregunta es fácil de responder, pues los adultos pueden recorrer grandes distancias sin problema. Entre otras especies, el atún rojo gigante emprende una espectacular migración de unos 4750 km entre las frías aguas del Atlántico Norte, donde pasa el invierno alimentándose, para ir después a reproducirse en las cálidas aguas del Mediterráneo durante el mes de marzo. Otro caso es el atún aleta amarilla, que se distribuye de manera continua en el Pacífico Tropical.

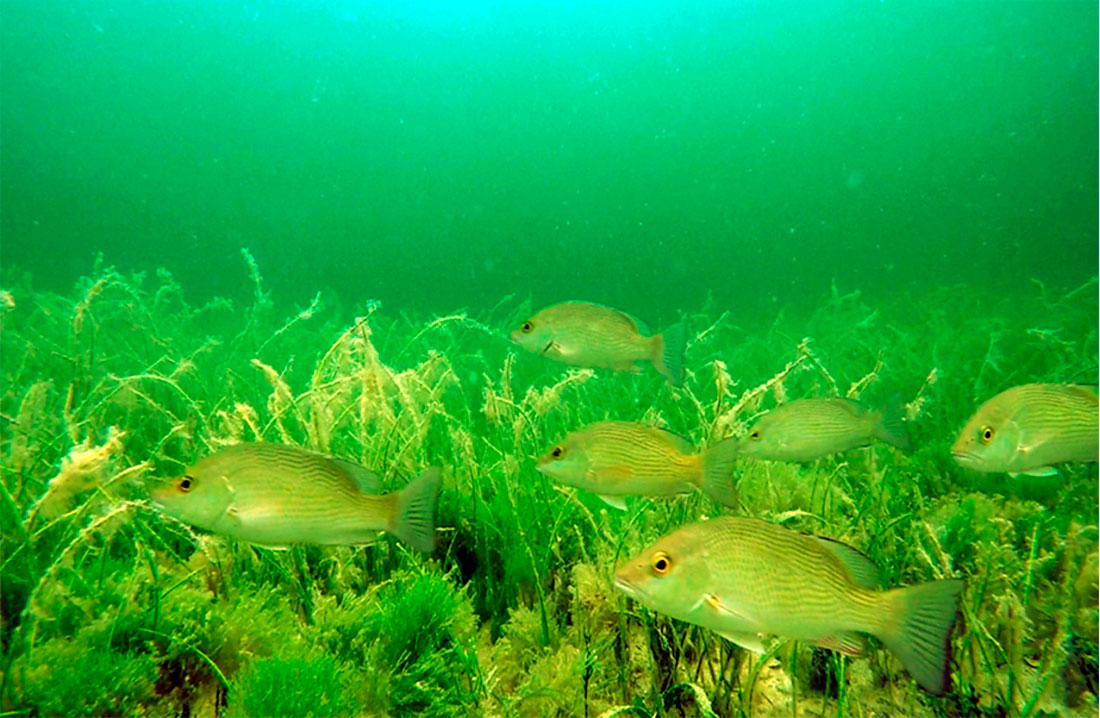

Para otros peces, sin embargo, atravesar el océano representa un reto enorme o aparentemente imposible, ya que además de tener una menor capacidad de desplazamiento, habitan en áreas poco profundas y dependen de características específicas de cantidad y tipo de alimento para su sobrevivencia, que difícilmente encontrarían a la mitad de los océanos. Así, el Arothron meleagris -Botete o pez globo- que se encuentra a ambos lados del Océano Pacífico, sólo puede sobrevivir en áreas poco profundas asociadas a fondos rocosos y arrecifes coralinos y moriría a la mitad del océano. Se estima que sólo un 20% de las especies que habitan el Indo Pacífico se encuentran también en el Pacífico Americano. ¿Cómo han logrado estos peces nadar 19 mil km en el Pacífico Tropical, que tiene, además, una profundidad promedio entre 4 y 5 km? Esta pregunta ha puesto de cabeza durante muchos años a los biogeógrafos, que se debaten entre dos principales escuelas de pensamiento: la vicarianza y el dispersionismo.

Breve historia de los peces y su ambiente

Antes de explicar el porqué del debate entre vicarianza y dispersionismo, es útil contar un poco de historia. Los primeros vertebrados en la Tierra fueron los peces. Los científicos creen que aparecieron por primera vez hace unos 520 a 480 millones de años, en el período Ordovícico; sin embargo, su época de mayor diversidad fue al inicio del Devónico (hace unos 420 millones de años), por lo que a este periodo se le conoce como la edad de los peces. Al final del Devónico ocurrió una extinción masiva en la que el 83% de las especies desaparecieron, probablemente por una disminución de la capa de ozono y el incremento global de la temperatura. Después de ésta, ocurrieron otras tres extinciones masivas, la última y más conocida hace 65 millones de años, con el colapso de un meteorito en la península de Yucatán que acabó con los dinosaurios.

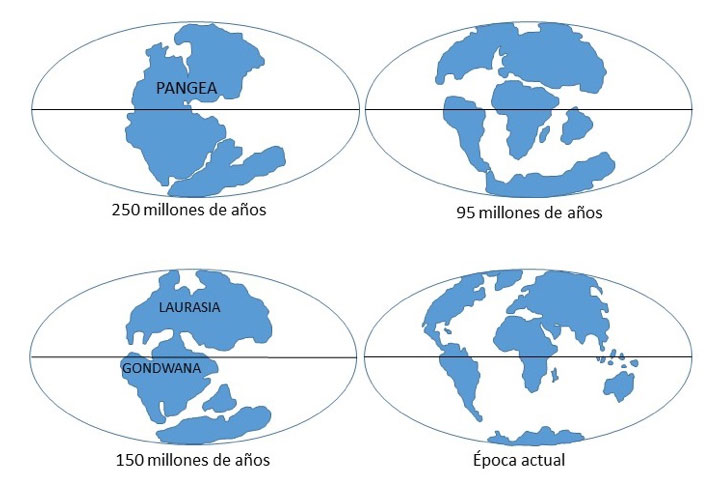

La forma de los mares y los continentes no era parecida a lo que conocemos hoy. Hace unos 250 a 300 millones de años, la Tierra estaba formada por un mega continente llamado Pangea; luego, hace unos 150 millones de años, se dividió en dos continentes Laurasia al norte (Norte América, Europa y Asia) y Gondwana al sur (África, América del Sur y Australia). Estos, a su vez, se dividieron longitudinalmente hace unos 95 millones de años formando el continente americano y los continentes europeo y africano. Conforme América y Europa- África se separaban, se fue formando el Océano Atlántico. Como los peces estuvieron presentes en la Tierra durante todos estos cambios, su distribución también fue modificándose.

Vicarianza contra dispersionismo

La vicarianza supone que la distribución original de los peces se ha ido modificando por acontecimientos que fraccionaron su área original de distribución. Algunos científicos opinan que las extinciones masivas no fueron uniformes en todo el planeta y que algunas especies encontraron refugio en islas y zonas de alta producción biológica, por lo que su distribución alguna vez continua, se fragmentó. De esta forma, la extinción de peces quizás haya sido mayor en el Pacífico Americano que en el Indo Pacífico. Otro ejemplo de la vicarianza es la separación de faunas debido al movimiento de los continentes. En este caso, conforme se fue formando el Océano Atlántico, las especies se apartaron cada vez más por barreras físicas como la profundidad. Así, parte de la fauna de peces del Mar Caribe (centro de origen) se fue alejando junto con el continente africano hasta quedar completamente apartados, tal como los vemos actualmente. Debido a esta división, las especies han estado sujetas por millones de años a condiciones ambientales diferentes y, a través de la selección natural, la especiación ha permitido la formación de faunas distintas, pero con algunas especies compartidas.

El dispersionismo, por el contrario, establece que a partir de los centros de origen, las especies se mueven a través de barreras ambientales que limitan la distribución de otras con menor capacidad de dispersión. La primera idea del dispersionismo se encuentra en el relato del Arca de Noé, quien construyó un navío que sobrevivió al diluvio y en el que subió muchas parejas de animales. La historia cuenta que una vez terminado, el Arca llegó a la cima del monte Ararat (centro de origen) donde desembarcaron los animales y a partir de ahí se fueron dispersando de acuerdo con sus diferentes capacidades para atravesar las barreras ambientales que encontraban en su camino (ríos, lagos, montes, etcétera). Charles Darwin, creador de la teoría de la evolución, fue uno de los principales promotores del dispersionismo, y aunque aún no hay métodos científicos sólidos que permitan probar que la dispersión es el principal mecanismo que determina la distribución de las especies, la idea no se ha descartado por completo.

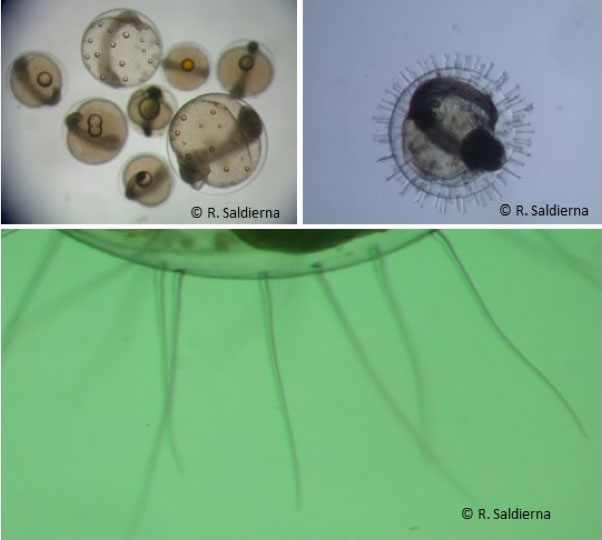

Para los dispersionistas, el secreto de cómo los peces atravesaron los océanos está en su ciclo de vida. Si bien para los adultos que dependen de aguas poco profundas, sería imposible sobrevivir a la mitad del océano, sus huevos y larvas están adaptados para flotar en la superficie y sus movimientos están dominados por la dirección de las corrientes marinas, que los trasladan a lugares mucho más lejanos de los que pueden llegar sus padres. En estos casos, sorpresivamente, los huevos y las pequeñas larvas de peces tienen una mayor capacidad de desplazamiento que los adultos. Para ello, a través de la evolución han adquirido diversas estrategias fisiológicas, anatómicas y de comportamiento, que les permiten flotar por más tiempo en la columna de agua.

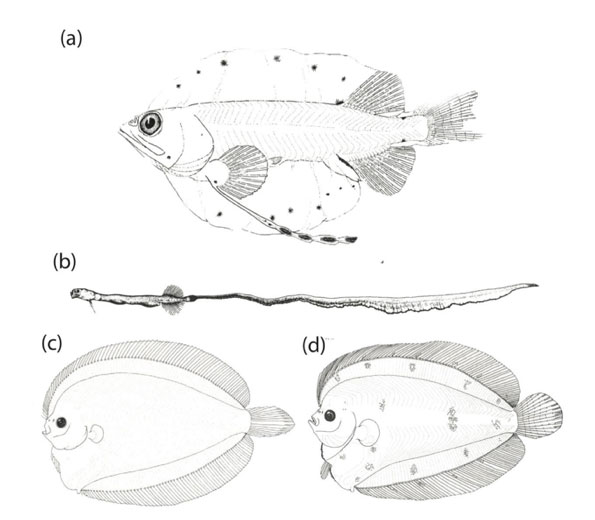

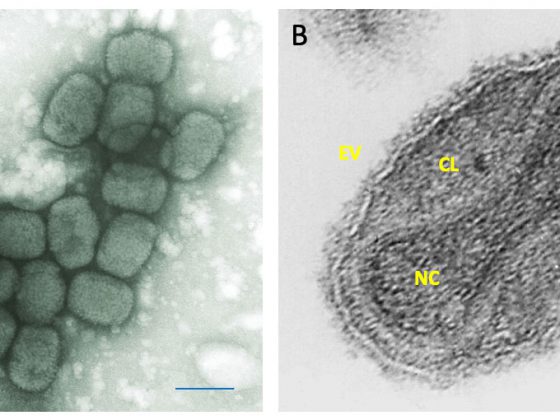

Los huevecillos poseen gotas de aceite que usan como reserva de alimento para los embriones y también los hacen menos densos que el agua. Otros tienen estructuras filamentosas que incrementan la superficie de contacto, impidiendo que se hundan y así son arrastrados a grandes distancias por las corrientes. Las adaptaciones morfológicas de las larvas incluyen el alargamiento de radios y espinas de las aletas, lo que reduce la tasa de hundimiento. En Loweina rara, los pliegues de la aleta dorsal y anal son muy amplios mientras que en Eutaeniophorus festivus la aleta caudal en forma de cinta puede incrementar hasta dos veces la longitud del cuerpo. En los géneros Bothus y Engyophrys, el aumento de la longitud de los radios de la aleta dorsal, ventral y el de la musculatura del cuerpo, les dan una forma de hoja. Diseño perfecto para incrementar la flotabilidad.

Otra estrategia es el tiempo de duración de la etapa de huevo y larva. La anguila europea Anguilla anguilla tiene una fase planctónica, llamada larva leptocéfala, que flota libremente poco más de un año, tiempo durante el cual las pequeñas larvas de no más de 6 cm de largo atraviesan desde el Mar de los Sargazos a las áreas de distribución de los adultos en Europa con una distancia de aproximadamente 6500 km, mayor a las que hacen los poderosos nadadores del atún rojo gigante (4750 km). Una característica sorprendente es que, a pesar de sus dientes desmesuradamente grandes, las leptocéfalas tienen cerrado y poco desarrollado el sistema digestivo, pero su cuerpo está cubierto de un epitelio externo con proyecciones filamentosas parecidas a las vellosidades intestinales que sugieren la absorción cutánea de nutrientes, lo que les permite sobrevivir a periodos los largos de traslado aún en zonas con baja disponibilidad de alimento a mitad del océano. El lenguado Microstomus pacificus permanece en promedio un año en el plancton, aunque en condiciones adecuadas puede reducir su periodo planctónico a sólo 14 días o mantenerse hasta dos años como larva planctónica si no encuentra sitio para asentarse en el fondo.

Parece lógico suponer que aquellas especies con adaptaciones que ayudan a sus huevos y larvas a flotar mejor y por más tiempo, puedan ser transportadas más lejos y por lo tanto tener áreas de distribución más amplias. Sin embargo, los científicos aún no han probado que sea una regla general, porque no todas las especies con esas características han logrado atravesar la barrera del Pacífico, mientras que otras que sí lo han hecho, carecen por completo de ellas.

Aunque los enfoques actuales de la biogeografía han ido desplazando la elaboración de hipótesis difíciles de comprobar científicamente sobre el origen y la dispersión de los peces, la existencia de procesos como la colonización de novo en islas volcánicas aisladas, que encuentran la explicación más plausible en la biogeografía dispersionista, así como el uso de marcadores moleculares para la estimación de relaciones evolutivas y tiempos de divergencia entre linajes, vuelven a poner de manifiesto el papel de la dispersión en la distribución espacial de la diversidad biológica. Esto sugiere que reducir nuestras explicaciones exclusivamente a la vicarianza es erróneo y que una visión más correcta sería la integración de un modelo de dispersión-vicarianza que permita comprender la evolución de la distribución de los peces.

El estudio de huevos y larvas es un factor que merece consideración especial en el análisis de la distribución de los peces. Desafortunadamente, el conocimiento de la ecología de las larvas es aún insuficiente y queda mucho por investigar.

Agradecimientos

A la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, SIP 20221219. Al M. en C. Ricardo J. Saldierna, autor de las fotografías de la figura 3.

1 comentario

Súper interesante

Comentarios no permitidos.